S’il fait aujourd’hui partie des artistes reconnus de la scène urbaine, dont les toiles sont appréciées des collectionneurs, l’artiste, fidèle à sa banlieue sud, n’a rien perdu de l’enthousiasme et de l’engagement de ses jeunes années.

Par Christian Charreyre

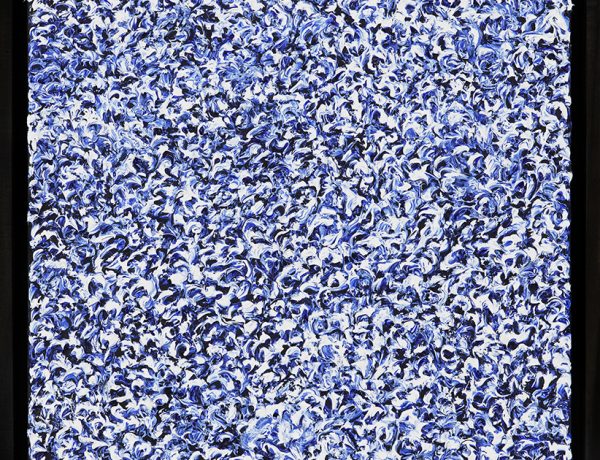

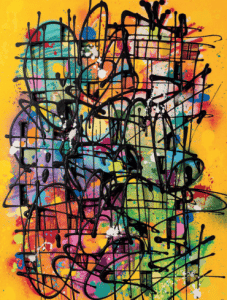

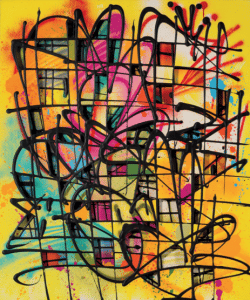

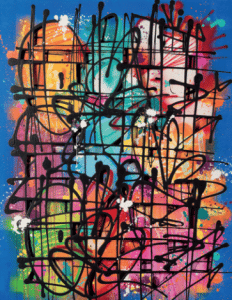

Né en 1973, Nebay a fait ses premières armes tout jeune adolescent, en posant sa signature sur les murs du Kremlin-Bicêtre, de Paris, le long de la petite ceinture et des autoroutes, avant de développer un travail d’atelier depuis une vingtaine d’années. Son univers, riche, coloré, énergique, est immédiatement reconnaissable. Mais Nebay est avant tout un explorateur, qui adore passer du détournement d’affiches à l’abstraction et au dripping, en passant par le wild style ou un travail sur la profondeur, qu’il s’agisse de compositions en bois évidé ou de ses étonnantes doubles toiles, deux châssis qu’il superpose en opérant des lacérations sur celle en premier plan.

Né en 1973, Nebay a fait ses premières armes tout jeune adolescent, en posant sa signature sur les murs du Kremlin-Bicêtre, de Paris, le long de la petite ceinture et des autoroutes, avant de développer un travail d’atelier depuis une vingtaine d’années. Son univers, riche, coloré, énergique, est immédiatement reconnaissable. Mais Nebay est avant tout un explorateur, qui adore passer du détournement d’affiches à l’abstraction et au dripping, en passant par le wild style ou un travail sur la profondeur, qu’il s’agisse de compositions en bois évidé ou de ses étonnantes doubles toiles, deux châssis qu’il superpose en opérant des lacérations sur celle en premier plan.

Comment as-tu découvert le graffiti ?

Comment as-tu découvert le graffiti ?

À l’âge de 11,12 ans, avec James TCJ, un graffeur du Kremlin Bicêtre de 8 ans mon aîné. Il traînait au Trocadéro, où est né le graffiti parisien, et rapportait ça dans notre banlieue. Comme tout le monde, j’ai commencé par des tags, au marqueur Onyx. Très vite, tu comprends que, pour être vu, il faut monter en gamme. Tu commences à chercher les bons marqueurs, les bombes, les encres chez les teinturiers… Tu te débrouilles [rires]. Vers la fin des années 1980, je suis scolarisé à Darius Milhaud au Kremlin, et Mode 2 vient peindre une fresque dans mon établissement ! Ce jour-là, on a compris que le graffiti, c’était autre chose…

Et ça prend de plus en plus de place dans ta vie ?

Et ça prend de plus en plus de place dans ta vie ?

Oui. J’ai même été renvoyé de mon lycée à cause des graffitis [rires]. J’ai 16 ans, je débarque dans le XIIIe arrondissement, pour faire ma deuxième seconde à Gabriel Fauré. Et je découvre la Petite Ceinture [une ligne ferroviaire faisant le tour de Paris, fermée en 1993 et aujourd’hui partiellement ouverte au public, NDLR]. C’est le rendez-vous des graffeurs et c’est là que je pose mes premiers graffs, avec mon pote Aztec ZRC. Des souvenirs incroyables ! Il y avait encore des trains en circulation et les cheminots nous demandaient pourquoi nous n’étions pas à l’école !

À l’époque, appartiens-tu à un collectif ?

À l’époque, appartiens-tu à un collectif ?

Oui, les JCT100, pour « Je Cartonne Tout à 100% » ou « Je Cours Toujours à 100 à l’heure ». Nous étions un groupe de sept, plus qu’un collectif, avec chacun notre personnalité. C’est sans doute pour cela que l’on a inconsciemment choisi de dire « je » et pas « nous ». Au début, j’ai beaucoup compté sur le collectif, puis j’ai continué ma route seul parce que c’est plus facile. Mais je crois que c’était un passage nécessaire, comme l’adolescence. Aujourd’hui, je suis le seul à être vraiment actif.

Tu es devenu très présent sur la scène graffiti un peu plus tard…

Tu es devenu très présent sur la scène graffiti un peu plus tard…

J’ai lâché un temps, prenant un peu de distance. J’ai repris quand j’ai eu 22 ou 23 ans… et je n’ai jamais lâché depuis ! C’est à ce moment que j’ai choisi de signer Nebay, le diminutif de mon prénom, Benoît, en verlan. Je travaille alors mes lettrages, ma technique afin de progresser. J’ai un job comme animateur

au service jeunesse du Kremlin-Bicêtre et beaucoup de chance puisque mon patron est franchement compréhensif. Comme les jeunes dont je m’occupe ne sont pas du genre à se lever le matin, je peux arriver à 11 heures au lieu de 9 heures. Alors je passe mes nuits à peindre.

Gardes-tu de bons souvenirs de cette époque ?

Gardes-tu de bons souvenirs de cette époque ?

Oui, évidemment! L’exploration de la ville, l’excitation de découvrir des lieux insoupçonnés, de créer quelque chose de caché… il y a un côté aventure très excitant. D’autant que j’ai une idée fixe : être visible sur toutes les autoroutes. Avec Aztec et Shap, un ancien des JCT, on part en vacances sans but précis, on charge la voiture de bombes, on dort à la belle étoile…. J’adorais ça et j’adore toujours ça, même si je suis plus sage aujourd’hui [rires].

Cela ne devait pas être très bien vu des autorités ?

Cela ne devait pas être très bien vu des autorités ?

J’ai fait un peu de garde à vue, je suis passé une fois au tribunal où j’ai écopé d’une petite amende… Les policiers n’aiment pas trop courir, alors quand ils finissent par t’attraper après deux heures de course, ils ne sont pas de très bonne humeur [rires]. C’est un jeu, on connaît les règles. Et franchement, quand je pense au nombre de fois où je leur ai échappé, je m’en suis plutôt bien sorti [rires].

Est-ce à cette époque que tu détournes les affiches ?

Est-ce à cette époque que tu détournes les affiches ?

Oui. J’ai eu la chance de «récupérer» une clé ouvrant les abribus… Je peux le dire aujourd’hui, il y a prescription [rires]. Alors je retire les affiches pendant la nuit, je travaille dessus et je les remets en place au petit matin. J’ai réalisé une série de 100affiches numérotées que j’ai collées dans tout Paris. Aztec, qui est graffeur mais aussi vidéaste, en a tiré un documentaire, Le donneur de couleurs, qui a remporté un succès d’estime. J’ai même eu droit à une article dans Culture Pub, le magazine papier de l’émission de télévision. Mais ce n’était pas du tout calculé.

Avais-tu un message à faire passer ?

Avais-tu un message à faire passer ?

Pour moi, le tag, c’est un acte de révolte. Et je n’arrive pas à comprendre que l’on nous chasse alors que la publicité est partout, à tous les coins de rue. Bien sûr, le graffiti est imposé, nous revendiquons même une prise de l’espace public, mais je n’ai pas le sentiment qu’on le dégrade. Lorsque l’on peint dans la rue, on se fait déjà plaisir. Et quand quelqu’un se fait plaisir, il en ressort toujours quelque chose de positif, une bonne énergie, non ? La preuve, aujourd’hui, le graffiti est partout. On n’imagine plus une ville sans des façades d’immeubles peintes.

Es-tu toujours engagé ?

Es-tu toujours engagé ?

Oui, mais plus discrètement. Dans certaines toiles, je place des messages en filigrane. Souvent des phrases de sagesse, comme « Rien ne sert de regarder en arrière, tu ne vas pas dans cette direction » ou «Ils ont voulu nous entourer mais ils ont oublié que nous étions des graines !». On ne peut les voir que sous certains angles. C’est donc une surprise pour celui qui achète la toile mais cela demande un peu d’effort et d’attention.

Il y a un voyage qui a beaucoup compté dans ton parcours…

Il y a un voyage qui a beaucoup compté dans ton parcours…

Oui, fin 2002. Depuis longtemps, j’avais envie d’aller chercher l’inspiration ailleurs. Un jour, une amie me dit : « Toi, tu attends toujours le plan qui n’arrive jamais ! ». Elle avait raison, c’est un déclic, je me décide enfin. Ma destination finale ? Le Vietnam, mais je ne veux pas y arriver directement, je souhaite découvrir ce qui se cache derrière des mots qui m’ont toujours fait rêver, comme le Transibérien ou Oulang-Bator. Alors je prends un avion pour Moscou et, de là, je traverse la Russie, la Mongolie et la Chine en train et à pied, en logeant chez l’habitant. On est en plein hiver, il fait entre 25° et 0°C, ce n’est pas vraiment du tourisme de confort. Je suis parti plus de trois mois.

Est-ce au retour que tu deviens professionnel ?

Est-ce au retour que tu deviens professionnel ?

En fait, avant de partir, j’avais pris contact avec l’Espace Malraux au Kremlin-Bicêtre et ma première vraie expo était prévue pour septembre 2003 ! Lorsque je rentre de voyage, en février, je n’ai rien de prêt. Sans atelier, je peins dans ma cuisine, réalisant 45toiles en quelques mois! J’explore différentes pistes, différents sujets, différents formats, mais toujours dans l’esprit graffiti. Et je vends 19 toiles… surtout à la famille et aux amis et entre 50 et 350 euros, mais 19, quand même [rires] ! J’étais déjà convaincu que le graffiti était intéressant, parce qu’il existait une vraie scène locale et que des américains comme JonOne ou Psyckoze exposaient à Paris… Mais je prends conscience que mon travail a une certaine valeur.

Comment s’est passée la transition ?

Comment s’est passée la transition ?

Je décide de prendre une année sabbatique, puis une seconde et, finalement, je démissionne, tout en travaillant un peu en intérim ou comme régisseur pour la télévision, des trucs qui me laissent beaucoup de temps. J’enchaîne les plans, les petites expos, les participations collectives… D’année en année, ça avance… doucement. En 2009, je fais mes premières expositions personnelles dans des galeries parisiennes, chez Nailia Onega et Christine Colas. Je sors des salles municipales et des centres culturels pour entrer sur le marché de l’art.

Comment ton style a-t-il évolué ?

Comment ton style a-t-il évolué ?

Mon travail s’inspire toujours de la rue et du graffiti. Quand je repense à ma première exposition, il y avait de tout, du lettrage pur et dur, des personnages, du wild style… Je compare souvent le graffiti au décathlon, avec plusieurs disciplines. J’aime passer de l’une à l’autre, mais toujours en conservant une cohérence. Je n’ai pas envie de faire tout le temps la même chose, je trouve le changement meilleur pour ma santé mentale [rires]. Pourtant, à chaque chaque fois que je quitte un style, j’ai l’impression que je ne l’ai pas creusé assez… et je suis obligé d’y revenir ! Aujourd’hui, JCT, ça veut dire « Je Creuse mes Toiles » [rires]. Pour chaque exposition, j’explore une nouvelle approche : des blocs avec des répétitions de tags avec « À blocs » ; des détournements d’affiches avec « Défense d’afficher »… En ce moment, je travaille surtout sur les doubles toiles, une «signature » que je voudrais imposer.

Quelles sont tes influences artistiques ?

Quelles sont tes influences artistiques ?

D’abord Pollock bien sûr, mais aussi Sam Francis, auquel Pollock lui-même fait d’ailleurs souvent référence. Leur peinture me parle réellement. Je suis persuadé que, s’ils étaient nés 50 ans plus tard, ils auraient fait du graffiti ! Il y a également Dubuffet, avec sa sculpture La chaufferie avec cheminée qui était là avant la construction du MacVal à Vitry, et cette phrase, « L’art doit surgir de là où on ne l’attend pas ». Je prends ça pour moi. Dubuffet, c’est mon grand-frère [rires]. Tout cela s’inscrit dans mon inconscient et me donne la route à suivre.

As-tu un support de prédilection ?

As-tu un support de prédilection ?

Pas vraiment. Le graffiti, c’est du tout-terrain, on s’adapte. On peint partout, sur des affiches, sur des murs, dans les terrains vagues, le long des voies ferrées, sur les autoroutes… Je ne me pose pas la question de savoir si c’est de l’art ou pas. Je fais mon truc, je pose ma signature et je suis content. Le plaisir de la création me suffit. Maintenant, même si ma peinture est toujours assez spontanée, à l’atelier, j’ai le temps. C’est différent de ce que tu peux faire dans la rue, la moindre tâche est pensée, réfléchie… Tu es en perpétuelle recherche, tu sais ce que tu veux peindre et pourquoi tu le fais. Même

si le travail à l’atelier me prend de plus en plus de temps, j’aime toujours découvrir la ville la nuit, avec le regard du peintre. Il y a quelque chose d’animal. Évidemment, je le fais moins souvent… Il y a quelques jours, je suis tombé sur une affiche de publicité, avec un slogan, « Comme à New York ». C’était trop tentant, alors je l’ai peinte à 3 heures du matin, avant de rentrer chez moi !

Es-tu intéressé par les grandes fresques ?

Es-tu intéressé par les grandes fresques ?

Oui, même si je n’en ai pas fait beaucoup, à part la façade du centre Ken Saro-Wiwa [rue de Buzenval dans le XXe arrondissement parisien, NDLR] en 2019. J’avais un projet au Kremlin Bicêtre, avec trois grands murs pour moi et deux invités mais, avec le changement de municipalité, cela n’a pas abouti. J’aimerais beaucoup en faire plus, même si c’est un exercice difficile pour moi, parce que j’ai plus de facilité à peindre dans la largeur que dans la hauteur. Et bien que j’ai récemment été invité à Zoo XXL à Lyon, et à Montauban, je ne suis pas vraiment dans le circuit. Mais je suis confiant. Il faut juste être patient… et travailleur.

La reconnaissance est-elle venue rapidement ?

La reconnaissance est-elle venue rapidement ?

Je ne sais pas vraiment ce que l’on entend par reconnaissance. Je travaille avec des galeries, les portes des ventes aux enchères commencent à s’ouvrir, mes toiles sont plus abouties, les prix montent… mais il me reste encore du chemin à faire. Les choses avancent bien, mais je trouve ça encore un peu timide [rires].

Comment le vis-tu ?

Simplement [rires]. Avec une certaine fierté d’avoir franchi ce cap, bien sûr. Je suis content mais je ne m’enflamme pas. Je travaille beaucoup… mais j’ai toujours l’impression de ne pas travailler assez.

[button color= »black » size= »normal » alignment= »none » rel= »follow » openin= »samewindow » url= »https://phoenix-publications.com/produit/urban-arts-magazine-13/ »]Acheter [/button]