L’exposition « Tout un monde en soi » que lui consacre la galerie Huberty & Breyne est l’occasion de découvrir toute la richesse créative d’un artiste qui a su imposer sa griffe en plus de trente-cinq ans d’une impressionante carrière.

Par Christian Charreyre

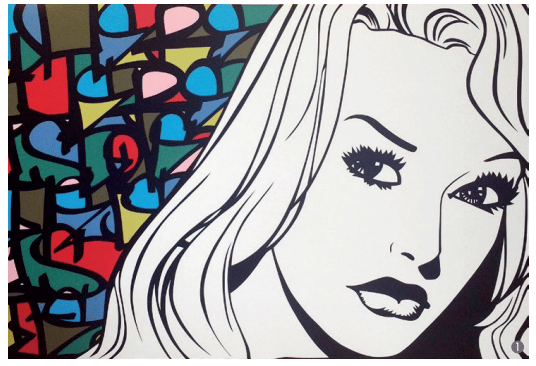

Défenseur de la liberté d’expression, Speedy Graphito, artiste insaisissable et prolifique, se renouvelle à chaque exposition, tout en conservant ses références aux grands artistes modernes et à la culture populaire, qui sont dans son ADN.

Défenseur de la liberté d’expression, Speedy Graphito, artiste insaisissable et prolifique, se renouvelle à chaque exposition, tout en conservant ses références aux grands artistes modernes et à la culture populaire, qui sont dans son ADN.

Cette exposition propose des œuvres conçues spécialement pour l’occasion. Une démarche originale ?

Oui, si quelques œuvres plus anciennes sont également présentées, la plupart ont été créées pour l’exposition, notamment par rapport à l’espace.

J’ai toujours eu du mal avec le fait d’accrocher simplement des tableaux sur un mur blanc et j’ai toujours préféré un côté immersif, avec un parcours mélangeant aussi bien des peintures que des sculptures, afin de créer un univers en trois dimensions dans lequel on peut se promener.

Est-ce une déclinaison du travail de la rue dans un espace fermé ?

Ce n’est pas forcément lié à la rue. Mais je pense que la rue m’a un peu formé à la

notion d’environnement. En même temps, quand j’étais très jeune, à 14 ans, j’ai commencé dans le décor de théâtre, donc à travailler en trois dimensions, en créant des mondes avec des personnes à l’intérieur. Le volume m’a toujours fasciné. Par exemple, j’aime travailler un tableau comme si c’était une sculpture et inversement, sculpter une œuvre comme si elle était à plat.

« Tout un monde en soi » présente du Pixel Art, des peintures, des sculptures… Avez-vous toujours aimé explorer des univers et des techniques différentes ?

Quand j’ai commencé comme professionnel, j’ai très vite été connu parce que j’ai réalisé l’affiche de La ruée vers l’art pour le ministère de la Culture. On m’a assimilé à une imagerie forte. Je me suis dit que, si je donnais aux gens ce qu’ils voulaient, j’allais être enfermé dans quelque chose dont je ne pourrais pas sortir. J’ai toujours voulu aller ailleurs, dans d’autres directions. J’aime ce côté exploration, que mon style puisse évoluer selon mes envies. Je vis dans un monde en évolution, alors il est normal que mon travail évolue également. Et j’apprécie de vivre des expériences différentes avec ma peinture, que ce soit sur le fond, la forme, les couleurs… suivant ce que la vie m’inspire.

Dernièrement, vous avez beaucoup travaillé le Pixel Art. Pourquoi ce choix ?

Dernièrement, vous avez beaucoup travaillé le Pixel Art. Pourquoi ce choix ?

Je suis très inspiré par les nouvelles technologies. Depuis qu’Internet est arrivé dans nos vies, beaucoup de choses ont changé. Aujourd’hui, les œuvres sont davantage regardées sur l’écran d’un smartphone que dans des expositions. Cela m’a amené à me demander comment montrer de l’art et comment les œuvres sont vues. Ce qui m’intéresse, c’est justement de mettre dans une exposition des images dont la définition apparaît sur un téléphone, d’inverser le processus, de partir du réel pour le remettre dans le virtuel.

Vous rendez hommage à l’art moderne. Est-ce une influence majeure pour vous ?

C’est important pour moi parce que ce sont avec ces artistes que je me suis sensibilisé à l’art. Ce sont eux qui m’ont donné envie d’être peintre. L’art moderne est pour moi important parce que c’est le premier mouvement

où l’artiste, ne travaillant pas sur commande, pouvait exprimer une identité, avec un savoir-faire, des sujets, des tonalités qui lui étaient propres. Et cela a ouvert beaucoup de portes. Quand j’étais petit, je reproduisais beaucoup ces artistes, pour apprendre la technique, la touche. Aujourd’hui, cela fait partie de mes références et je les utilise pour raconter des histoires, avec des images populaires comme celles de Mickey ou Super Mario.

La culture populaire a-t-elle toujours été une source d’inspiration pour vous ?

L’enfance est la période où l’on est le plus sensible, avec le moins de filtres. Je suis toujours resté dans cet état d’esprit. Je n’aime pas que l’on mette des étiquettes sur des cases, que l’on affirme : « Ça c’est de l’art ou ça n’est que de la BD ». Pour moi, il n’y a pas de frontières. Walt Disney et Andy Wahrol ont un peu la même démarche : communiquer et créer un univers. La Joconde, la Marilyn de Wahrol ou Mickey ont la même place dans l’imaginaire collectif, tout le monde les connaît. Ces images iconiques sont des moyens de communiquer dans le monde entier, par delà la barrière de la langue.

Est-ce important de pourvoir ainsi parler à tout le monde ?

Est-ce important de pourvoir ainsi parler à tout le monde ?

Oui, cela apporte davantage de familiarité avec l’art. Dans l’art contemporain, il a des œuvres qui peuvent faire peur. Certains n’y comprennent rien. Utiliser des images connues dans les œuvres donne envie aux spectateurs de regarder le tableau, c’est un point d’entrée. Ensuite, le tableau raconte sa propre histoire… que chacun peut s’approprier.

Voulez-vous faire passer un message ?

Il y a forcément un message dans mes œuvres, notamment ma vision du monde. Mais je ne suis pas un artiste de propagande, je ne cherche pas à influencer les gens, à leur dire ce qu’il faut penser. Je me laisse plutôt imprégner par le monde, je peins sans chercher à dire quelque chose. Et c’est à la fin que je m’aperçois que je parle du monde qui m’entoure, de ma vie. Tous ces éléments qui ont été choisis de manière intuitive sont reliés pour raconter quelque chose. Je ne découvre le message que lorsque le tableau est terminé, comme les personnes qui le regardent.

Les termes de street artiste ou d’artiste urbain, les revendiquez-vous ou vous agacent-ils ?

Je me suis battu contre pendant très longtemps et aujourd’hui, je les accepte. Avant tout, je me suis toujours senti peintre. Dali et Picasso, pour moi, ce sont ma famille, ce sont eux qui m’ont donné envie de peindre et non le graffiti américain. Ma culture, c’est la culture underground parisienne et les musées, le Louvre, Beaubourg… qui m’ont nourri. Évidemment, je me sens proche des artistes urbains parce j’ai commencé à peindre dans la rue. Je peignais des tableaux que je ne pouvais pas montrer alors j’ai décidé de les reproduire dehors, pour communiquer, faire réagir, sans revendication ni ego. Je considère que l’art n’existe que s’il fait partie de la vie, il est nécessaire, comme manger ou boire. Et les musées restent des lieux un peu fermés, réservés aux initiés.

Quel regard portez-vous sur la reconnaissance croissante de l’Art Urbain par les institutions et le marché ?

Quel regard portez-vous sur la reconnaissance croissante de l’Art Urbain par les institutions et le marché ?

Depuis que j’ai commencé en 1983, tout a beaucoup changé et c’est normal. Je croise aujourd’hui beaucoup de personnes qui se sont nourries des images que j’ai placées dans la rue et pour qui ce sont des références artistiques. Jeunes, ils ont vu des fresques sur les murs. Plus tard, ils ont eu envie de devenir collectionneurs, d’acheter des œuvres qui correspondaient à leur culture, qui n’était pas celle de leurs parents. Un marché s’est forcément créé avec le temps. Et les institutions, les villes, les musées… se sont aperçus que l’Art Urbain existait. Les réseaux sociaux ont joué un grand rôle. Les gens ont voulu montrer autre chose que ce qu’ils avaient mangé le midi ! Il ont partagé leur émotion devant l’art. C’est le public

qui a été le meilleur ambassadeur de l’Art Urbain. La reconnaissance est venue ensuite.

Avez-vous toujours autant de plaisir à peindre ?

Avez-vous toujours autant de plaisir à peindre ?

Oui ! Je n’ai jamais eu l’angoisse de la page blanche [rires]. En revanche, c’est toujours la course et la cohue. J’ai toujours l’impression de ne pas avoir le temps de faire tout ce que j’ai envie de faire.

[button color= »white » size= »normal » alignment= »none » rel= »follow » openin= »samewindow » url= » https://www.urbanarts.fr/les-multiples-un…-speedy-graphito/ »]Acheter [/button]