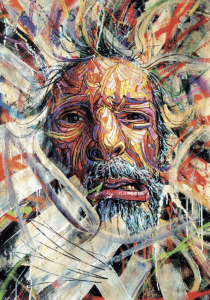

Difficile de cataloguer l’œuvre multiforme d’Arnaud Rabier. Et ça tombe bien, il n’a aucune envie d’entrer dans une case. Depuis bientôt trente cinq ans, il explore de nombreuses voies, à travers la peinture, le graffiti mais aussi d’autres disciplines.

Difficile de cataloguer l’œuvre multiforme d’Arnaud Rabier. Et ça tombe bien, il n’a aucune envie d’entrer dans une case. Depuis bientôt trente cinq ans, il explore de nombreuses voies, à travers la peinture, le graffiti mais aussi d’autres disciplines.

De ses portraits de Dali ou van Gogh à ses fleurs géantes en passant par ses installations Art in space, de ses expositions en galerie à ses projets en Afrique ou dans les banlieues, le parcours de Nowart échappe à toutes les étiquettes pour revendiquer la liberté de création.

Qu’est-ce qui vous a conduit à peindre votre premier mur en 1985, à 17 ans ?

J’étais fan de Hip-Hop. Dans l’émission phare de l’époque présentée par Sydney, j’ai assisté à une performance en direct de Futura 2000. Et dans le décor, il y avait des toiles avec les personnages de Keith Haring. J’ai commencé comme ça, en reproduisant des danseurs de Hip-Hop colorés, inspirés de Keith Haring. Et j’ai essayé énormément de choses différentes. Je me vois comme un chercheur, j’essaie des choses, dans toutes les disciplines artistiques. Parfois, je me suis même fait accuser de plagiat, alors que je peignais ainsi depuis longtemps, mais je ne me sens pas obligé d’en parler. C’est amusant. C’est normal de se copier, de s’inspirer, les artistes l’ont toujours fait il me semble…

Les valeurs du Hip-Hop sont-elles toujours présentes dans votre travail ?

Elles sont présentes dans ma vie. Mais aujourd’hui, j’ai 51 ans, j’ai adopté ma fille il y a sept ans, j’ai un fils de un an, mes priorités ont changé. Je suis moins dans l’engagement politique et social, du moins plus de la même manière. Mais je suis toujours aussi motivé par l’humain et l’échange.

Vous faites référence aux peintures préhistoriques. Y a-t-il une filiation avec le Street-Art ?

Vous faites référence aux peintures préhistoriques. Y a-t-il une filiation avec le Street-Art ?

Il y a un lien, c’est certain, celui de peindre dans les endroits où l’on vit. Évidemment, on ne connaît pas les conditions dans lesquelles les hommes préhistoriques peignaient : était-ce pour raconter leur vie ? Y avait-il une dimension spirituelle ?… On ne le saura jamais. Moi, je peignais dans des usines désaffectées, partant un peu en retraite, comme si je me retirais dans une grotte. Je pouvais rester un an, deux ans, trois ans sur une friche, j’y allais tous les jours. Je peignais ce qui sortait, sans croquis préparatoire ni même d’idée. Parfois, je commençais à peindre un visage, puis je faisais du lettrage, j’ajoutais des formes… Et le résultat était plus proche de l’abstrait.

Vous n’avez donc pas un style parfaitement défini…

Il y a eu une période où je ne faisais que du freestyle, une autre des portraits, des fleurs… À un moment, j’ai beaucoup fait d’anamorphoses, un peu comme ce que faisait Bernard Pras, et j’ai arrêté, faute de temps. Et puis le graffiti s’en est beaucoup emparé. Dès qu’un style devient à la mode, j’ai envie de passer à autre chose. Beaucoup ont du mal à accepter la multiplicité, comme si nous étions uniques, au sens où nous ne ferions qu’une seule chose, toujours la même, de la même façon, pendant toute notre vie. C’est quelque chose que je ne supporte pas. J’essaie de développer toutes les facettes de ma personnalité. Si certains pensent que je ne fais que des Van Gogh, c’est leur problème. Il y en a même qui pensent que je me prends pour van Gogh [rires] !

C’est peut-être lié au marché de l’art, pour répondre à la demande…

Tout à fait. Certains artistes vont toujours faire la même chose et même faire tous la même chose, parce que « ça marche ». Ce n’est même plus du plagiat, ils s’auto-plagient eux-mêmes. Le monde des galeries est un peu compliqué pour moi. J’ai retrouvé d’anciennes interviews d’il y a vingt cinq ans, je le disais déjà. Maintenant que je suis dans ce système, je me rends compte que c’est vraiment ce que j’en pensais. Je veux bien faire de petits compromis, mais j’ai quand même mon caractère… Et parfois, ce que l’on me demande, c’est de faire de véritables concessions.

Vous avez consacré pas mal d’œuvres aux grands maîtres du passé. Quel est votre rapport avec l’histoire de l’art ?

Vous avez consacré pas mal d’œuvres aux grands maîtres du passé. Quel est votre rapport avec l’histoire de l’art ?

Je suis autodidacte, j’ai arrêté l’école assez tôt. Je me suis fait ma culture seul, en lisant beaucoup de biographies, d’essais, de livres scientifiques. C’est important de se situer dans la continuité. On ne sait pas qui va rester demain, je suis bien placé pour le savoir.

Même si vous ne voulez pas que l’on vous cantonne à lui, van Gogh a quand même une place particulière dans votre parcours ?

Dans les années 1990, je me suis rendu compte qu’il avait peint les usines de Saint-Ouen et de Clichy où, 100 ans après, je travaillais moi-même. Peut-être avait-il posé son chevalet là où je réalisais mes peintures ? C’était comme un signe, comme si j’entrais dans l’histoire de l’art. Mais je n’avais rien prévu, c’était juste la vie. En outre, il existe des ponts historiques : van Gogh a vécu le début de l’industrialisation ; nous en vivons la fin… Il y a aussi des phrases qu’il a dite, notamment qu’une génération d’artistes s’épanouirait dans la couleur. Cent ans plus tard, le graffiti est apparu. van Gogh peignait sur le motif ; nous, nous peignions le motif, directement le mur. Et sa vie est un modèle, je me suis beaucoup documenté, j’ai beaucoup discuté avec des spécialistes…

Nous sommes plusieurs à penser que, s’il n’avait pas été si radical, il aurait mieux réussi. Et cela me parle.

Parlez-nous de votre initiative « Fleurs du monde »…

Parlez-nous de votre initiative « Fleurs du monde »…

C’est une approche qui regroupe toutes les disciplines, le théâtre, la vidéo, la musique, l’art visuel… À un moment donné, je me suis demandé comment faire pour être multiple et aussi comment on pouvait être utile à travers l’art. Ce sont des projets que j’auto-produis, pour pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, sans aucune obligation. Il s’agit dans un contexte urbain, d’élaborer une parole symbolique entre les habitants de façon intergénérationnelle et interculturelle, une relation sensible et imaginaire à l’environnement, un exercice poétique du « vivre ensemble ». La fleur étant un symbole universellement positif (enfance, écologie, diversité unifiée…), elle est au centre du projet « Fleurs du monde » comme déclencheur de rencontres et comme prétexte pour ce projet en perpétuel évolution qui interroge nos sociétés contemporaines, notre monde et utilise la création artistique et l’échange humain comme des passerelles vers d’éventuelles réponses. Ce qui est intéressant, c’est d’arriver à un endroit, de rencontrer les gens et de voir ce que l’on peut faire ensemble. Neusa Thomasi, la directrice de l’Arche, le chapiteau qui a récemment brûlé à Chanteloup les Vignes, est quelqu’un avec qui je travaille depuis longtemps, un peu comme ma grande sœur. Nous sommes partis ensemble à Soweto, nous avons monté des projets dans des banlieues…

Cette dimension sociale est-elle importante pour vous ?

Je ne participe pas aux « trucs » officiels, ceux avec une grosse communication. Je refuse par exemple toutes les ventes aux enchères caritatives qui rapportent de l’argent à de grosses organisations qui ont de gros frais de fonctionnement. Si c’est pour acheter des ordinateurs ou payer les salaires et les voyages des dirigeants au bout du monde, très peu pour moi… Je suis dans le milieu associatif depuis toujours, je sais comment cela se passe, j’ai vu tellement de choses… Je préfère vendre une toile et donner de l’argent à de petites associations, participer gratuitement à des projets locaux sans en parler ou monter mes propres actions dans mon coin que je finance tout seul ou avec des gens que je connais. Et quand je m’installe dans un quartier, je reste longtemps, pas deux jours pour les photos. Je fonctionne par coup de cœur. La liberté, c’est primordial, surtout que l’on n’en a pas beaucoup.