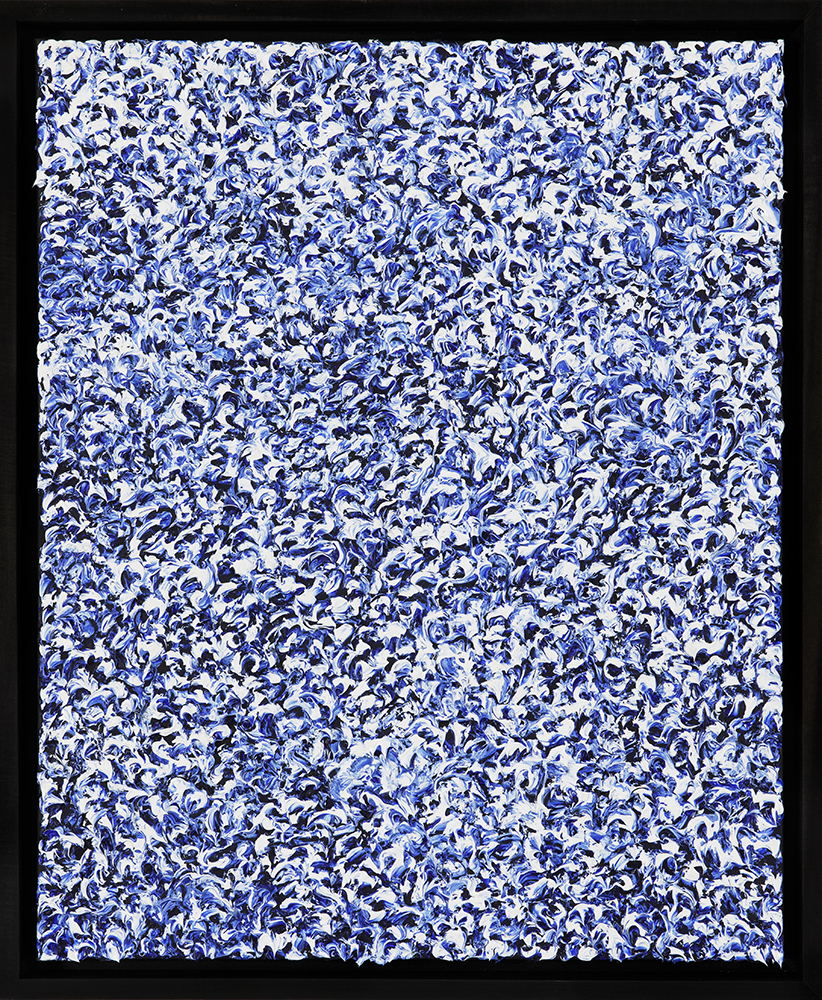

À l’occasion de sa nouvelle exposition à la Loo & Lou Gallery, l’artiste propose une nouvelle exploration autour de l’écriture, en présentant ses toiles abstraites couvertes de formes, véritable calligraphie lisible-illisible.

Tanc : @tanc1979

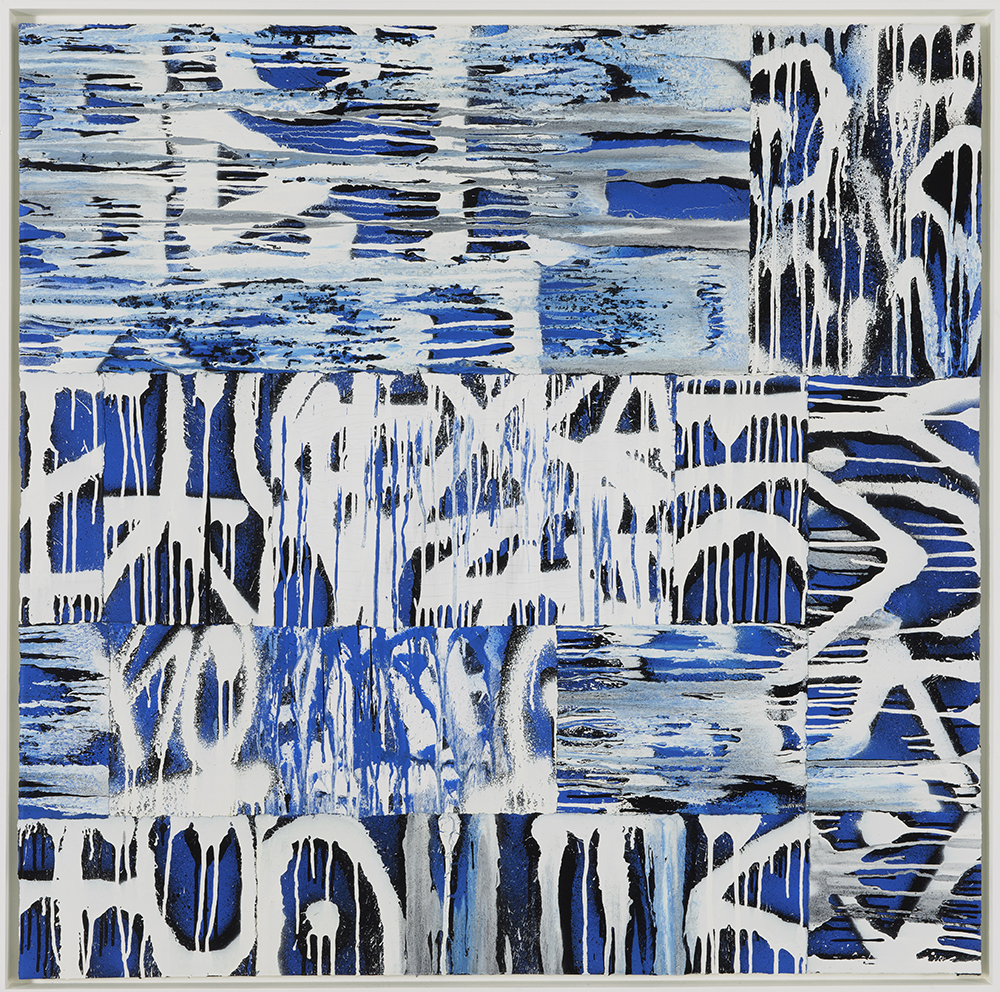

2. Fragment 12, 2022, 120 cm x 120 cm.

C’est dans le superbe atelier qu’il partage depuis plus de 10 ans avec L’Atlas – autre « détourneur » de l’écriture – que TANC – le diminutif de son prénom, Tancrède – prépare depuis plus d’un an les œuvres de cette exposition où il pousse le concept de défragmentation. S’il a fait ses classes aux grandes heures du graffiti, un parcours qu’ii ne renie en rien – il continue toujours de poser des tags dans la rue –, cet artiste a toujours souhaité laisser une trace, en créant des œuvres pérennes, inventant et réinventant sans cesse un véritable langage universel nourri de ses voyages, de ses expériences, de ces recherches;

Comment êtes-vous tombé dans le graffiti ?

Mes parents, un père architecte et une mère décoratrice, s’intéressaient en effet à l’art, avec de nombreux ouvrages dans la bibliothèque et des tableaux accrochés aux murs de la maison, dont un très grand Veličković. Mon frère aîné, artiste également, m’a aussi fait découvrir pas mal de choses. Mais, en tant qu’artiste comme en tant que collectionneur, on doit toujours casser les codes de ses parents, faire ses propres recherches, ne pas se contenter d’un héritage. Il y avait pas mal de graffitis autour de moi et je trouvais cela génial, sans vraiment comprendre ce que c’était. Petit à petit, je m’y suis intéressé de plus en plus, j’ai commencé à taguer, d’abord avec des marqueurs. Et un beau jour, j’ai décidé de franchir le pas et d’aller voler des bombes – à l’époque, il paraît que c’est ce qu’il fallait faire [rires] – et j’ai fait deux ou trois tests dans mon quartier, le XVIe arrondissement parisien.

Aujourd’hui, même les institutions ne peuvent plus ignorer les artistes qui viennent de l’Art Urbain.

TANC

Pas vraiment un fief de l’Art Urbain…

Mais si ! On ne s’en rend pas compte mais, depuis le début du graffiti, certains viennent de la banlieue et d’autres du XVIe ! Et ceux-là ont assez d’argent pour aller à New-York et rapporter cette culture. Le style peut dépasser ces questions d’appartenance. En outre, dans le XVIe, il y a les vieilles gares de la petite ceinture, pas mal de terrains vagues, les quais… Dans les années 1980-1990, le Trocadéro est également un lieu de rencontre pour les skateurs et pas mal de communautés un peu marginales de la culture urbaine. Il se passait alors des choses.

Vous êtes donc d’abord un peintre de la rue ?

Tout à fait. Rapidement, le tag ne m’a plus suffit alors et j’ai réalisé mes premières fresques et découvert le plaisir à peindre à la bombe. Le fait de pouvoir passer sur n’importe quelle matière en continu sans toucher le support est extraordinaire. J’avais suivi des ateliers d’art contemporain à la Mairie de Paris mais je trouvais l’usage du pinceau très contraignant, éprouvant des difficultés à appliquer la peinture comme je souhaitais. À l’époque, je croquais la vie à pleines dents et n’avais pas le temps d’approfondir la technique. La bombe a ainsi été une libération. C’était moderne, avec de nouveaux codes et, à 15/16 ans, je me sentais pleinement de cette génération… presque appelé.

Envisagiez-vous déjà une carrière artistique ?

J’étais en plein néant de projet de vie [rires]. Véritable cancre, j’avais beaucoup de mal à m’intéresser à l’école et à me concentrer. Je me faisais régulièrement virer et c’étais très compliqué pour moi. Mais, parallèlement, je m’enrichissais par le graffiti. Ma vie se résumait à trouver des endroits pour peindre… et à me droguer. C’était un point de passage et une fenêtre ouverte sur autre chose. En seconde, je me suis retrouvé déscolarisé. La seule chose que j’aimais faire, c’était dessiner. Mais cela me semblait impossible de gagner sa vie en vendant des tableaux, surtout avec le graffiti. En dégotant une école de graphisme qui m’accepté, je me suis senti beaucoup mieux dans ma peau. J’ai suivi les cours et fait de plus en plus de graffitis… un pied dans deux mondes. D’un côté une démarche professionnelle, un peu marketing, à l’écoute des demandes des clients ; de l’autre, l’école de la rue, en vandale, avec une grande liberté et des rencontres.

Avez-vous hésité entre ces deux univers ?

Pas très longtemps [rires]. À la sortie de l’école, j’ai travaillé un peu en freelance mais aussi commencé à présenter ma production artistique. En 2001 ou 2002, j’ai participé à une première exposition sur les bords du canal Saint Martin, organisée par la librairie Artazart. J’ai fait la connaissance de Jean Faucheur et, grâce à lui, rencontré Agnès B qui m’a alors embauché. Avec ce job, mon travail d’artiste est passé au second plan, ce qui n’a pas échappé à l’équipe qui m’a dit : « essaie de vivre ta vie, si ça ne marche pas, tu pourras toujours revenir ». Et ne je suis jamais revenu. Au début, c’était dur, on vivait avec rien, dans des squats. Mais la vie était tellement extraordinaire que cela valait tout l’or du monde.

La musique est votre autre passion. Auriez-vous pu en faire votre métier ?

Sans doute. Mais je pense que j’avais plus de facilités avec le dessin. Je continue cependant, mais en amateur éclairé, juste pour moi et ma famille. Je n’ai plus le temps de me produire dans des salles. Et comme je n’ai jamais été très bien payé pour ça…

Cet attrait explique-t-il que vos oeuvres peuvent aussi se lire comme des partitions ?

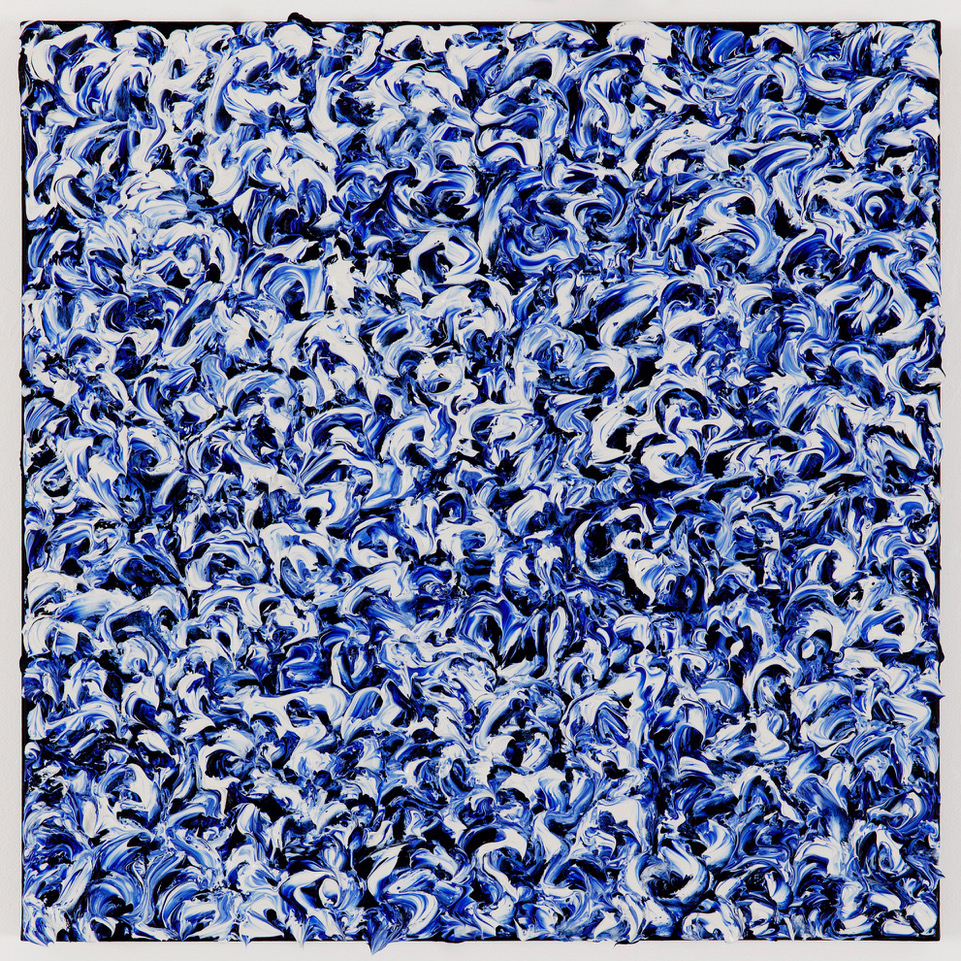

Il y a cette idée de patterns, parfois lettres, parfois notes, parfois entre les deux dans l’abstraction. Elles donnent un rythme qui peut en effet se lire comme une partition, ou comme des lyrics, des paroles que je n’ai pas écrites.

J’ai trouvé une liberté dans la peinture qui m’a permis de m’exprimer.

TANC

4. UltraMarine 147, 2022, 120 cm x 120 cm.

Vous avez commencé par des œuvres abstraites, êtes passé au lettrage avant de revenir vers l’abstraction. Pourquoi ce cheminement ?

Dans les années 1990, le milieu du graffiti était encore très dur, les gens aimaient bien se taper dessus. On n’était pas dans l’ère du Street Art où tout le monde est sympa. Pour se faire respecter, il fallait écrire son nom, avoir un style pour marquer son territoire. Si on ne passait pas par ces codes, on n’avait pas le droit de peindre. C’est comme ça que cela se passait et j’y ai pris goût assez vite. Ce n’est que lorsque je suis passé à la toile que je me suis posé des questions, parce que peindre des lettres sur la toile, c’est ce que faisaient merveilleusement les américains dans les années 1980. Pour moi, impossible donc de revenir à ça ! J’ai réfléchi à un concept, transformer le nom par l’abstraction. Le triturer tellement qu’on ne le lise plus.

Une démarche qui vous a pris longtemps ?

Je suis d’abord passé par les logotypes. C’est là que j’ai rencontré L’Atlas. Nous avons fait pas mal de campagnes d’affichages où l’on posait nos logos ensemble. Et, pour une exposition, j’ai commencé à défragmenter mon logo avec des traits qui partent. Mon style c’est ça, une recherche sur le trait, avec ce côté saturé, répétitif. Je fais souvent des all-over en peignant la toile dans son ensemble. J’ai trouvé une liberté dans la peinture qui m’a permis de m’exprimer.

Y a-t-il des artistes dont vous sentez proches ?

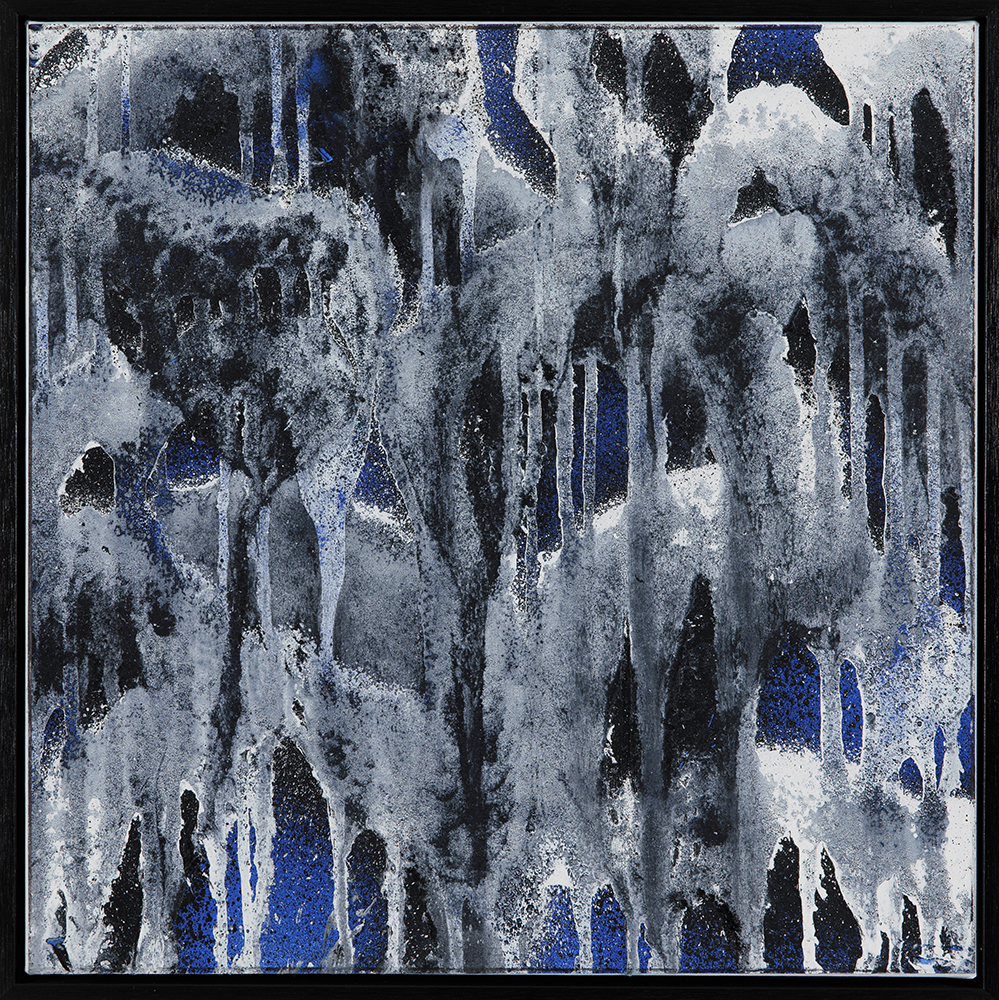

D’abord, tous les peintres expressionnistes abstraits de l’École de New-York. Et en France, de Hans Hartung, de Soulages… Parmi ceux qui fonctionnent bien aujourd’hui, je suis assez en lien avec Bernard Frize, notamment pour la manière dont il développe ses séries, en proposant des choses nouvelles à partir d’éléments très simples. Je suis aussi toujours proches d’artistes comme Nils Jendri, un allemand assez jeune qui fait des choses très intéressantes en abstraction gestuelle à la bombe. J’ai aussi découvert la peinture asiatique avec le coréen Lee Ufan, avec cette philosophie de faire vivre le vide par le trait. Je suis marié avec une coréenne et, depuis dix ans, je vais régulièrement dans ce pays, dont les artistes m’ont beaucoup influencé.

Vous ne vous situez pas dans un mouvement artistique précis…

J’étais très content de faire partie du graffuturisme [mouvement fondé par Poesia, avec des artistes comme Clemens Behr, Nawer ou Futura 2000, NDLR], parce que c’est génial d’avoir une niche identifiée. Mais assez vite, certains qui, selon moi, n’avaient rien à voir avec ce mouvement ont réussi à s’infiltrer. Après quelques expos, le graffutrisme a disparu et c’est aussi bien. Un mouvement qui dure trop longtemps se vide de sens. Aujourd’hui, alors que l’on parle, ou on reparle, de post-graffiti, de post-vandalisme, je me sens assez lié à ces courants, parce que, d’une certaine manière, j’ai participé à leur apparition. Pour autant, difficile pour moi de me me coller une étiquette.

Y a-t-il une volonté de revenir aux origines ?

Sans doute, du moins de proposer des choses plus dures, un peu de sauvagerie, moins de consensus. Forcément, on touche un autre public. On n’est plus dans le « Mickey » et c’est intéressant. En cherchant une liberté d’expression, alors que j’étais au cœur du Street Art, je crois que j’ai ouvert quelques portes en montrant que l’on pouvait aller plus loin. Aujourd’hui, même les institutions ne peuvent plus ignorer les artistes qui viennent de l’Art Urbain. J’ai compris que je ne pouvais pas me détacher de mon histoire. Ce n’était pas intègre, c’était me mentir et mentir aux autres.

6. Sans Titre, 2022, 120 x 120 cm.