Depuis plus de 25 ans, ses CHAS illuminent les murs de Paris, Barcelone ou Bogota de leurs bonnes bouilles apparemment naïves. Mais leur auteur, Alberto Vejarano, est un artiste généreux à la créativité foisonnante et à l’univers bien plus riche que l’on pourrait supposer.

CHANOIR : chanoir1980.com

Instagram : @chanoir1980

2. CHA sur béton, 50 x 70 cm.

3. Sadak Souici, 150 x 150 cm.

Inspiré – entre autres – par Keith Haring et le français André, CHANOIR a imposé son style coloré, énergique, instinctif, naïf et positif sur les murs du monde entier. Interrogeant les frontières entre graffitis, art de rue, logotypes et tags, explorant de multiples techniques et démarches artistiques, il séduit aussi bien les collectionneurs que les grandes marques comme Cacharel, Disney ou Samsung.

Etait-ce ta destinée d’être artiste ?

Dès mon arrivée en France à l’âge de 6 ans, j’ai baigné dans un environnement artistique. Mon père [Gustavo Vejarano, artiste abstrait ésotérique, NDLR] partageait un atelier avec d’autres artistes colombiens, à la Chapelle. J’ai commencé le graffiti et le collage en bas de chez moi, et j’ai même édité un fanzine un peu punk. Pourtant, j’ai d’abord commencé par des études de médecine. Je suis de la génération Kids, le film de Larry Clark. A 18 ans, je faisais du skate, j’avais les cheveux jaunes… pas vraiment en adéquation avec l’école de médecine de Lariboisière ! Un jour, une copine m’a fait découvrir le bâtiment des Beaux-Arts et j’ai su ce que je voulais faire. C’est un cliché, mais c’est vraiment comme ce que dit Paulo Coehlo dans l’Alchimiste : «Enfant, nous avons tous su ». Je pense que beaucoup de jeunes ressentent ça, il faut savoir changer pour prendre la voie qui te convient.

Tu as donc une formation académique ?

Je suis entré aux Beaux-Arts avec, comme président du jury, Jean-Michel Alberola, devenu depuis un ami. J’ai présenté un dossier avec mes graffitis, mais aussi un dossier, « Dis-moi qui sont tes amis, je te dirais qui tu es », avec des portraits de mes potes rasta, de copains skateurs, de Rocca, le chanteur de La Cliqua… J’ai eu des profs très sympas, notamment Annette Messager ou Christian Boltanski, j’ai rencontré François Boisrond et les frères Di Rosa…

Tes débuts en tant qu’artiste t’ont emmené vers d’autres horizons …

Aux Beaux-Arts, tout le monde m’a dit : « le graffiti, c’est fini, fais plutôt du pop ». Alors j’ai fait du pop pendant dix ans [rires]. J’avais vu une exposition à Beaubourg et j’ai découvert le travail de Mel Ramos à ses débuts, et j’ai eu envie de m’essayer au pop expressionniste, par exemple en revisitant le conte et le folklore européens à la manière asiatique, comme Miyazaki l’avait fait pour Heidi. Ce n’est pas le graffiti qui me faisait vivre, mais la rue était une passion.

Et c’est à Barcelone que tu as vécu le plus cette passion…

Mon diplôme en poche, je suis parti en Erasmus aux Beaux-Arts de Barcelone pour 6 mois… et j’ai vite abandonné les cours [rires]. C’était mon adolescence à moi, un moment un peu libertaire, où je peignais tous les jours, un peu n’importe comment. Il y avait des murs un peu partout et une grande permissivité. On peignait sans autorisation, mais personne ne nous l’interdisait. C’était un peu du « vandale pas vandale », une ambiance incroyable. Un jour, une dame m’a même donné un sandwich parce qu’elle trouvait cool que je peigne en face de chez elle. Je n’avais jamais vécu ça en France !

5. Mr CHANOIR.

6. L’art d’Alberto est toujours à la limite de la performance.

Ta carrière débute entre la Colombie et la France…

Grâce à un cousin marchand d’art, j’ai participé à une super exposition à la Cometa, une galerie très importante de Bogota, qui présente les plus grands noms colombiens et internationaux. C’était le premier événement consacré au Street Art, très médiatisé. J’ai proposé des trucs très pointus des années 80 issus de la Culture Pop. Quand je suis revenu à Paris, j’ai eu un enfant et décidé de rester en France. Avec le Collectif 1980, des amis rencontrés à Barcelone, dont Pierre-Antoine Ménard, Raul del Dios, Mister…, nous avons décroché une très belle expo à la galerie LJ à Beaubourg, là où j’avais découvert les frères Di Rosa. Ce n’était pas du graffiti, à l’époque j’avais abandonné la peinture pour le ready-made, je chinais des objets sur eBay que j’essayais de transformer en œuvres d’art. Pour cette expo, j’ai réalisé une installation avec 133 masques César !

Le graffiti est l’art populaire d’aujourd’hui et cela me va très bien. On le fait pour être dans le coeur des gens.

CHANOIR

Pourquoi t’es-tu éloigné du Street Art ?

J’ai exploré beaucoup de choses [rires]. Mais ce n’est pas si différent, pour nous c’était même une suite logique. Dans la rue, nous étions déjà acteurs. Comme nous n’avions pas d’argent pour acheter des bombes, on s’est dit qu’on allait se « peindre » nous-mêmes. Nous avons acheté des collants et des bonnets de bain et avons faits les Biomen ! Nous étions plutôt dans la mouvance de Gelitin, une espèce d’arte povera pop, assez proche des arts modestes, pas du tout bling-bling. Nous ne sommes pas Kaws [rires] ! Ce collectif s’est appelé 1980 parce que nous aimions le parfum de liberté et de scandale de ces années. Depuis, chacun a fait sa vie mais nous participons encore ensemble à des événements quand l’occasion se présente, comme à la Fondation Cartier il y a dix ans.

Et comment y est-tu revenu en tant qu’artiste professionnel ?

L’art contemporain est très compliqué. Le graffiti est l’art populaire d’aujourd’hui et cela me va très bien. On le fait pour être dans le coeur des gens. Si on est honnête, on peut réunir une communauté qui vous aime.

Comment est né le CHA ?

En fait, dès mes premiers graffitis en 1996. Je voulais travailler sur la métamorphose et les transformations, sans être dans le logo. Le chat s’est imposé naturellement. D’abord parce que j’aime les chats, j’en avais à l’époque, j’en ai toujours aujourd’hui, mais aussi en référence au cabaret et à la célèbre affiche de Steinlen. C’est une période que j’ai toujours aimé, la Belle Époque puis les Années Folles, l’esprit parisien, les débuts de l’art moderne et le dadaïsme… Les artistes étaient très en avance, même par rapport à nos réflexions d’aujourd’hui. Plus que Keith Haring, mon maître à penser c’est Picasso. J’adore la façon dont il a su évoluer dans une peinture intérieure. J’aime aussi beaucoup Frida Kahlo, parce qu’elle raconte quelque chose sur elle.

Comment a-t-il évolué au fil de toutes ces années ?

Il est passé par différents styles, naturellement. C’est le temps qui fait évoluer le personnage. Même si je réfléchis beaucoup à ses transformations, c’est avant tout mon instinct qui parle. Le CHA est à la fois un support, un prétexte et une inspiration. Il parle de moi, mais aussi de l’époque, de toutes les cultures populaires. J’embrasse toutes les choses que je peux capter dans l’air du temps avec toutes mes antennes et je les restitue à travers mon personnage. Tintin s’adressait aux jeunes de 7 à 77 ans, le CHA, lui, est accessible à tous, de 0 à 99 ans. Mon travail est universel. D’ailleurs, peut-être est-il plus apprécié dans d’autres dimensions ou sur d’autres planètes. Il parle peut-être aux extra-terrestres. C’est en tout cas ce que j’espère [rires].

Est-ce qu’il véhicule un message ?

J’ai compris, avec le temps, que ma peinture venait du cœur, qu’elle parlait d’amour, qu’elle s’ouvrait réellement à l’amour. Mes intentions sont dénuées de toute méchanceté. Je dis souvent que je travaille sur le mignon. Mes CHAS peuvent être parfois désabusés, mais ils sont toujours cools. Les seuls que j’autorise à être fâchés ce sont les enfants, parce qu’ils ont l’excuse de la jeunesse [rires]. Comme je peins principalement des yeux et des bouches, c’est tout un travail au millimètre pour parvenir à poser un sentiment ou donner une nouvelle expression.

Il faut voir mon travail dans son ensemble pour comprendre ce qu’il représente. En même temps, j’espère que chaque œuvre a suffisamment de puissance pour se suffire en elle-même.

CHANOIR

Que réponds-tu à ceux qui disent que ton travail est trop « facile » ?

Mon pote Raul, qui avait un style très classique, me disait : « toi, tu es connu pour être mauvais » [rires]. J’ai une formation classique, je sais dessiner, je peux faire des portraits, j’aime le réalisme. Je pourrais peut-être encore peindre de manière académique. Mais je pense que c’est important d’oublier. On passe cinq, six, dix ans à apprendre mais il est important d’en sortir. C’est vrai qu’on peut me reprocher ma simplicité, je ne fais que des lignes, des formes et des rythmes. À cela, je réponds qu’il faut voir mon travail dans son ensemble pour comprendre ce qu’il représente. En même temps, j’espère que chaque œuvre a suffisamment de puissance pour se suffire en elle-même.

En cela, es-tu davantage dans la spontanéité que dans l’intellectualisation ?

Mon travail est intellectualisé dans sa globalité. À raison de 10 ou 30 CHAS par jour, je n’imagine même pas le nombre de pensées graphiques que j’ai eues ! C’est ce qui est le plus intéressant pour moi. Je suis hyperactif, boulimique, prolifique, maniaque… Autour de moi peu s’en rendent compte, beaucoup pensent que je travaille peu parce que je ne reste pas des heures à l’atelier. Mais la réflexion et l’imagination, c’est tout le temps. Je construis et reconstruis en permanence dans ma tête, ensuite, peindre n’est qu’une fulgurance. Je peux faire plusieurs tableaux en même temps, presque comme l’écriture automatique. Comme disait François Boisrond, « il faut savoir écouter sa main ». J’aime bien aussi son expression, « bête comme un vrai peintre » [rires], car il ne faut pas trop intellectualiser le moment de la création.

La rue est-elle toujours importante dans ton travail ?

Je suis un artiste primaire, primal. Dans la rue, il y a quelque chose de plus, un esprit non pas d’urgence mais une envie féroce, une montée d’adrénaline. J’essaie de garder cet état d’esprit sur la toile tout en étant toujours présent dans la rue. Cela m’obsède. Il y a une dimension plaisir, fun, dans ma pratique. Même si André l’avait déjà fait, quand j’ai commencé, ce n’était pas vraiment l’esprit des graffeurs. Eux étaient plus dans la revendication, la confrontation, la gloire. Il fallait être le meilleur. Moi, on ne me prenait pas au sérieux, certains pensaient que j’étais une fille parce que les CHAS, c’était trop fun et trop mignon pour être l’œuvre d’un garçon. C’était osé !

Après avoir eu un parcours un peu iconoclaste, tu es aujourd’hui reconnu, présent dans les musées, et même chevalier des arts et les lettres. Comment le vis-tu ?

Très bien. C’est le côté Beaux-Arts [rires]. Quand tu es passé par là, tu es un peu institutionnel. Peut-être qu’un jour je voudrais être prof. Quand on travaille dans la rue, c’est parce qu’on veut être vu. Alors pourquoi dirais-je non quand on me propose de la visibilité ?

Est-ce que, néanmoins, le fait d’être considéré comme un street artiste empêche ta peinture d’être aussi reconnue qu’elle le pourrait ?

Il y a plein de street artistes dont la peinture est prise très au sérieux, comme mon ami Space Invader. Il y a deux ans, le musée d’art de Beijing en Chine a acheté l’ensemble de ma collection particulière, 38 toiles de toutes les époques. Cela me réconforte. Si, en France, aucun musée ou aucune FRAC ne s’est intéressé à mon travail, c’est peut-être qu’il n’est pas suffisamment mature. Je me dis que cela arrivera dans 20 ans [rires]. Si j’avais les moyens matériels, avec un atelier à la Alechinsky, j’aimerais bien faire plus de grands formats qui plaisent aux institutions. Je ne suis pas Felipe Pantone non plus mais c’est vrai qu’avoir de vraies capacités de production, cela change la donne.

8. CHANOIR Warpaint2.

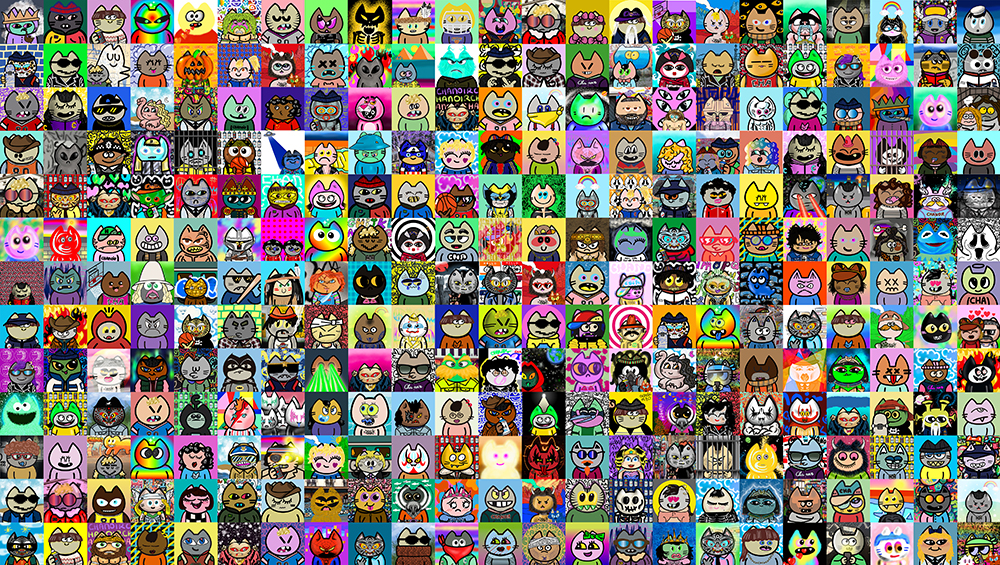

9. Pour son projet NFT, CHANOIR a dessiné 6.558 personnages !

Tu t’es lancé dans un gros projet autour des NFT. Tu peux nous en dire plus ?

Je pense que nous sommes à l’origine de quelque chose de très important, même si cela n’a pas encore pris. C’est un concept incroyablement puissant qui peut révolutionner le marché de l’art, d’abord en le démocratisant. Acheter une sérigraphie CHANOIR te coûte 400 euros, contre 150 euros pour une œuvre numérique unique, avec une image en haute résolution que tu peux mettre en avatar ou en fond d’écran sur ton portable, en 4K sur un téléviseur ou imprimer sur une toile en 100 x 100 si tu le souhaites. Et que tu peux revendre sans passer par des intermédiaires. Pour l’artiste, c’est incroyablement libératoire, parce que tu peux créer à l’infini. Doodles a créé 10.000 métamorphoses à partir de 265 traits seulement. Aucun graffeur n’a fait ça ! Cool Cats a fait en un an plus de chats que je n’en aurais fait dans toute ma vie ! C’est la logique du CHA poussée à l’extrême. En plus, c’est quelque chose qui s’inscrit dans le temps. La rue, c’est éphémère, les toiles sont chez les collectionneurs. Là, tu es sur le Net pour toujours. En partenariat avec des amis qui ont lancé leur boîte, xor.art, on a réuni une équipe de 6 personnes et travaillé pendant 3 mois. J’ai créé 5.558 pièces uniques à la main, en numérique haute définition sur tablette à l’ordinateur. Des CHAS, bien sûr, dans différentes familles, des tatoués, des juges, des extra-terrestres, des graffeurs, des catcheurs de la WWE… On pourrait penser qu’il y a un côté cupide mais je vois surtout ça comme le moyen de pouvoir lancer des projets encore plus importants. En tant qu’artiste, c’est plus intéressant, plus stimulant, plus fou que tout ce que j’ai fait avant. J’ai vraiment trouvé ça génial, une nouvelle façon de travailler en équipe, une nouvelle esthétique. Mon travail a d’ailleurs plus évolué en 6 mois qu’en 10 ans.