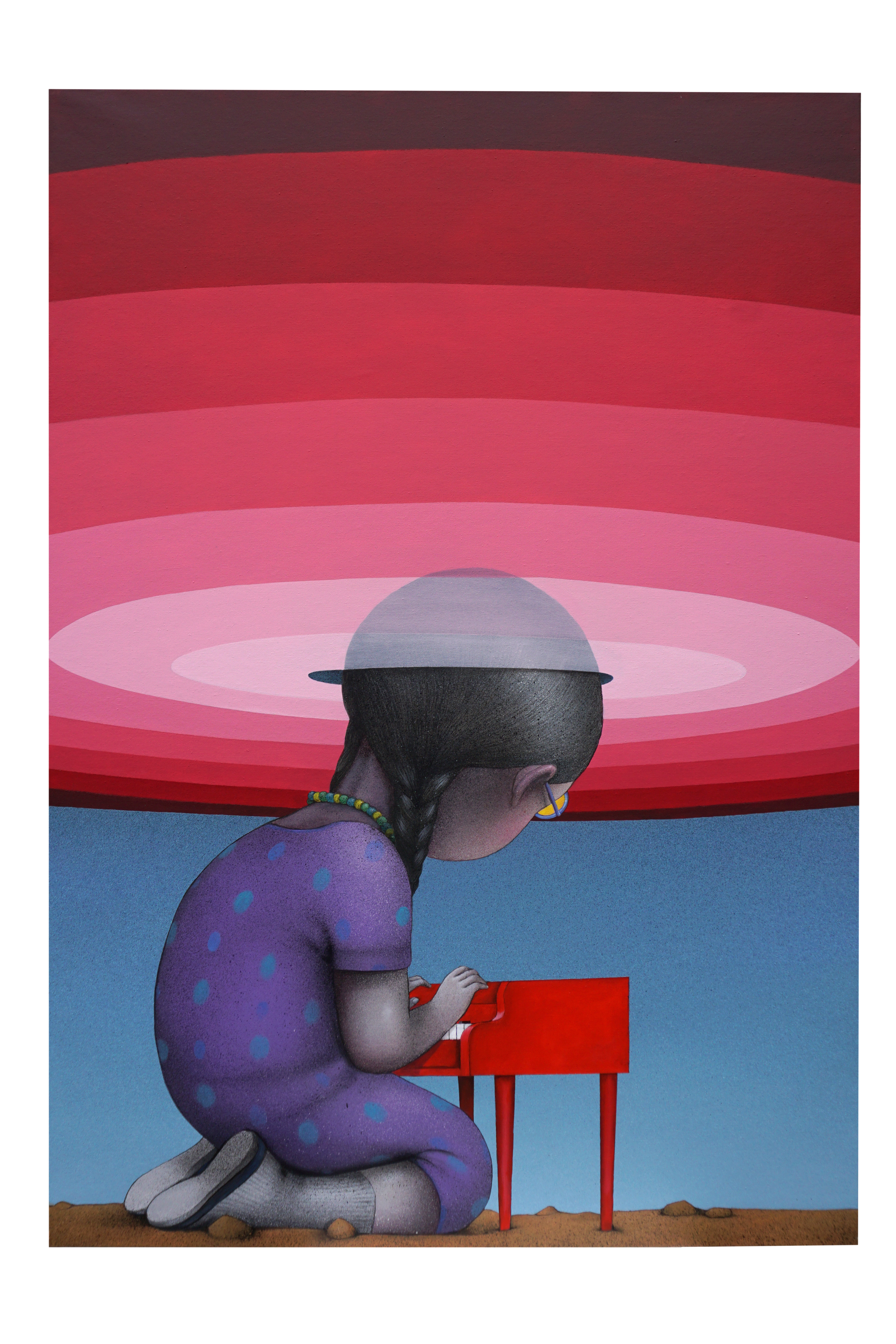

Son goût pour les cultures populaires, ses nombreux voyages autour du monde et son style, parfait équilibre entre la bombe aérosol et des aplats francs et colorées, font de Seth un artiste engagé, dont la peinture urbaine alerter de façon innocente et attractive sur l’état du monde.

Par Gabrielle Gauthier

Comment avez-vous connu l’art urbain ?

Comment avez-vous connu l’art urbain ?

J’ai découvert l’art urbain avec l’arrivée du graffiti new yorkais dans les années 80 à Paris.

Pour vous, qu’est-ce que l’art de rue ?

Je ne sais pas ce que vous entendez par art de rue. Si vous parlez de street-art ou de post-graffiti, il s’agit selon moi d’une expression artistique spontanée dans l’espace public. Si l’on parle d’art urbain, il s’agit de toute expression artistique en ville. Cela va du muralisme, à l’installation en passant par le graffiti.

Revendiquez-vous les titres de « nouvel explorateur » et de « artiste reporter » ?

Je ne revendique pas forcément le terme de « nouvel explorateur », qui était le nom de la série de documentaires à laquelle j’ai participé sur Canal+ de 2009 à 2014. Lorsque je voyage, je tente d’explorer le pays que je visite par le biais de ses cultures urbaines, alternatives ou ses divers modes d’expressions dans l’espace public, qu’il s’agisse d’art populaire, politique ou encore traditionnel. Pour Canal+, il s’agissait de faire découvrir le monde et ses cultures d’une manière différente. Dans mon travail, je cherche à dévoiler l’endroit où je m’exprime. Le lieu, le contexte sont aussi importants que la peinture en elle-même. C’est un dialogue. Le terme d’artiste-reporter me convient plutôt bien puisque je m’inspire du lieu où je peins et que je le fais découvrir à ceux qui suivent mon travail.

Je ne revendique pas forcément le terme de « nouvel explorateur », qui était le nom de la série de documentaires à laquelle j’ai participé sur Canal+ de 2009 à 2014. Lorsque je voyage, je tente d’explorer le pays que je visite par le biais de ses cultures urbaines, alternatives ou ses divers modes d’expressions dans l’espace public, qu’il s’agisse d’art populaire, politique ou encore traditionnel. Pour Canal+, il s’agissait de faire découvrir le monde et ses cultures d’une manière différente. Dans mon travail, je cherche à dévoiler l’endroit où je m’exprime. Le lieu, le contexte sont aussi importants que la peinture en elle-même. C’est un dialogue. Le terme d’artiste-reporter me convient plutôt bien puisque je m’inspire du lieu où je peins et que je le fais découvrir à ceux qui suivent mon travail.

Vous souhaitez « attirer l’attention du plus grand nombre et toucher un public populaire ». Qu’est-ce qu’un public populaire ? En quoi est-il différent ?

Un public populaire, c’est un public de non averti. En s’exprimant dans l’espace public, on touche tout le monde, pas seulement les gens qui ont l’habitude de se déplacer dans les galeries ou les musées. Ce n’est pas le nombre qui compte, mais c’est la possibilité de toucher des gens dans des lieux où l’on n’a pas l’habitude de voir de l’art : le passant lambda, la grand-mère, les enfants qui jouent dans la rue… C’est en ça que c’est un public populaire. On parle à tous et à toutes, quel que soit la classe social ou le milieu intellectuel, qu’il ou qu’elle soit afficionado d’art ou pas.

Un public populaire, c’est un public de non averti. En s’exprimant dans l’espace public, on touche tout le monde, pas seulement les gens qui ont l’habitude de se déplacer dans les galeries ou les musées. Ce n’est pas le nombre qui compte, mais c’est la possibilité de toucher des gens dans des lieux où l’on n’a pas l’habitude de voir de l’art : le passant lambda, la grand-mère, les enfants qui jouent dans la rue… C’est en ça que c’est un public populaire. On parle à tous et à toutes, quel que soit la classe social ou le milieu intellectuel, qu’il ou qu’elle soit afficionado d’art ou pas.

D’où vous vient cet amour pour les cultures populaires ?

J’ai toujours eu ce goût, petit avec les bandes-dessinées, adolescent avec le graffiti, adulte avec mes voyages et ma passion pour les cultures traditionnelles qui disparaissent. Ce sont des moyens d’expression qui racontent des histoires, qui développent des imaginaires, hors des marchés et des modes.

Selon vous, l’enfance était-elle le meilleur moyen de « tout raconter », voire d’interpeller ?

Représenter des enfants me permet d’avoir une certaine universalité dans mon propos. Je parle au gamin qui passe devant autant qu’à l’enfant qui sommeille en chaque adulte. Je peux aborder des sujets sérieux ou délicats de façon ludique. Cela m’a notamment permis de parler de choses interdites ou taboues dans certains pays sans éveiller le moindre soupçon. En interpellant le passant d’une manière innocente et attractive, on ne fait pas peur et on peut plus facilement faire passer des idées.

Les réactions que suscite votre travail sont-elles celles que vous attendez ?

Pas toujours, mais à partir du moment où l’on crée quelque chose dans la rue, ça appartient aux gens, à eux de l’interpréter comme ils l’entendent, de l’apprécier ou pas. Ce qui m’intéresse en premier lieu c’est de toucher les gens qui vivent dans l’endroit où je peins, de réussir ce dialogue. C’est dans cette optique que je fais des propositions formelles simples. Je cherche à ce que l’on s’approprie mes dessins et que chacun puisse les interpréter à sa manière. Je tiens particulièrement à cette libre interprétation, qui me pousse à éviter de peindre des visages par exemple. C’est le même processus que la poésie, il s’agit de comprendre entre les lignes. J’ouvre des portes, c’est aux passants de s’y engouffrer et d’imaginer ce qu’il y a derrière.

Pas toujours, mais à partir du moment où l’on crée quelque chose dans la rue, ça appartient aux gens, à eux de l’interpréter comme ils l’entendent, de l’apprécier ou pas. Ce qui m’intéresse en premier lieu c’est de toucher les gens qui vivent dans l’endroit où je peins, de réussir ce dialogue. C’est dans cette optique que je fais des propositions formelles simples. Je cherche à ce que l’on s’approprie mes dessins et que chacun puisse les interpréter à sa manière. Je tiens particulièrement à cette libre interprétation, qui me pousse à éviter de peindre des visages par exemple. C’est le même processus que la poésie, il s’agit de comprendre entre les lignes. J’ouvre des portes, c’est aux passants de s’y engouffrer et d’imaginer ce qu’il y a derrière.

Comment êtes-vous passé du mur à la toile ?

C’était très compliqué au début parce que ce n’est pas du tout le même support. Avec le mur, l’environnement et le contexte sont très importants. Le contexte architecturale autant que la situation sociale, politique du lieu inspirent mon travail. Avec une toile, je me retrouve devant une feuille blanche. Aujourd’hui, j’aborde la toile de deux manières : soit en m’inspirant de ce que j’ai déjà fait sur les murs, soit en tentant des expérimentations plastiques.

En quoi votre travail de création de rue est-il différent et complémentaire de votre travail en atelier ?

Mon travail de rue est basé sur l’adaptation, alors que sur toile, il s’agit d’un travail de création complète. Les deux se répondent pourtant, la rue et ses histoires pour mon inspiration, le travail d’atelier pour la recherche formelle.

« Mon style plastique, développé dans la rue, est un équilibre entre la bombe aérosol, qui donne une énergie et une idée de flou se rapprochant d’un sfumato, et des aplats francs et colorées ».

L’art de rue peut-il être crédible lorsqu’il s’enferme entre les murs des institutions ?

Ce n’est plus l’art de rue à partir du moment où il est entré dans les murs d’une institution. Le fait de dire que le street art rentre dans des galeries, c’est un terme marketing. Mais ce n’est pas parce qu’on peint dans la rue qu’on ne peut pas peindre dans une institution ou qu’on ne peut pas s’exprimer d’une manière intéressante quand on est entre quatre murs. Pourquoi un artiste « de rue » serait-il moins crédible s’il s exprime sur une toile ou s’il réalise une installation dans un musée par exemple ? A aurait-il des artistes d’intérieur et des artistes d’extérieur ? Cela dépend du propos de l’artiste et de sa faculté d’adaptation.

Ce n’est plus l’art de rue à partir du moment où il est entré dans les murs d’une institution. Le fait de dire que le street art rentre dans des galeries, c’est un terme marketing. Mais ce n’est pas parce qu’on peint dans la rue qu’on ne peut pas peindre dans une institution ou qu’on ne peut pas s’exprimer d’une manière intéressante quand on est entre quatre murs. Pourquoi un artiste « de rue » serait-il moins crédible s’il s exprime sur une toile ou s’il réalise une installation dans un musée par exemple ? A aurait-il des artistes d’intérieur et des artistes d’extérieur ? Cela dépend du propos de l’artiste et de sa faculté d’adaptation.

Pouvez-vous nous parler de votre technique ?

J’ai plusieurs techniques. Je peins généralement à l’acrylique et à la bombe aérosol. Mais, pour moi, la technique de réalisation, ce n’est pas le plus important, ce qui m’importe c’est de trouver l’idée adéquate au lieu où je peins. La technique doit s’adapter à l’idée.

« L’imprécision de l’outil aérosol contraste avec la précision des lignes et les recherches sur les harmonies chromatiques ».

Que réservez-vous au public à L’Institut Culturel Bernard Magrez ?

A l’Institut Bernard Magrez, je présente plusieurs aspects de mon travail. Mon travail dans la rue avec des photos de ce que j’ai réalisé dans différents endroits du monde, des toiles, mais aussi des sculptures et différentes installations. Je veux jouer le contraste entre ce château du 18e siècle, avec ses moulures, ses miroirs, ses chandeliers, et le chaos de la rue. Raconter des histoires avec mon expérience d’artiste urbain dans un contexte qui n’est pas évident de prime abord.

Seth à l’Institut Culturel Bernard Magrez

L’exposition propose un voyage dans l’univers de l’artiste, les salles du château étant organisées sur le thème de ses différents voyages. Chaque pièce représente ainsi un projet différent, correspondant aux pays que Seth a explorés. Plus de cinquante personnages, fruits de plusieurs années de peintures dans la rue sont à voir au travers des toiles de l’atiste mais aussi de ses photographies, ces dernières issues d’une réflexion mettant en valeur son travail dans le contexte urbain. L’étage du château offre pour sa part une visite immersive avec plusieurs créations réalisées in situ, ainsi que des collaborations avec d’autres artistes.

Jusqu’au 7 octobre 2019

Institut Culturel Bernard Magrez

Château Labottière

16 rue de Tivoli 33000 Bordeaux

« La technique ne doit pas prendre le pas sur l’intention, mais le message n’est rien sans la technique ».