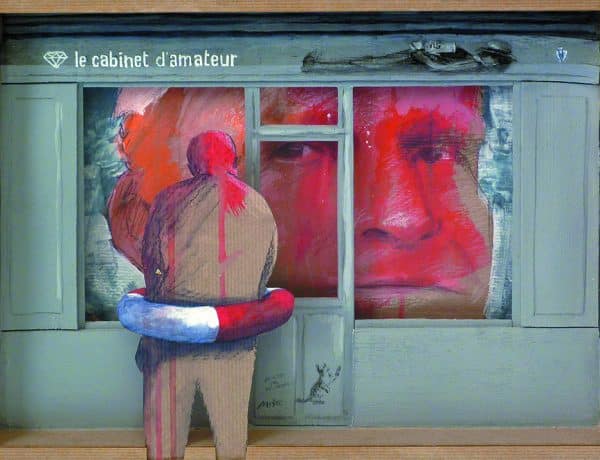

« L’art ne peut vivre sans les collectionneurs »

Pour ce pionnier atypique, l’art urbain doit encore sortir de son petit monde pour toucher un plus large public d’amateurs et d’acheteurs.

Par Christian Charreyre

Comment devient-on spécialiste du Street Art ?

Comment devient-on spécialiste du Street Art ?

Par hasard ! Je suis producteur de films. En 2001, j’ai produit un film qui se passait dans un hôpital psychiatrique dans l’Aisne [Rien, voilà l’ordre, de Jacques Baratier, avec Laurent Terzieff, Amira Casar et Macha Méril, NDLR]. Nous sommes restés quatre mois dans ce centre, les patients ont fait de la figuration et ont adoré. À la fin, le directeur m’a demandé de trouver une idée pour poursuivre ces activités. Comme le lieu, une ancienne abbaye du XIIIe siècle était magnifique, j’ai proposé de créer un centre culturel. L’équipe a été enthousiaste et nous avons lancé le projet qui a duré 10 ans. En 2009, il y a eu l’exposition de la collection de Street Art d’Alain-Dominique Gallizia au Grand Palais. Les patients ont voulu essayer, je n’y connaissais rien, j’ai fait appel à quelques graffeurs qui sont venus travailler avec les résidents pendant un an. À l’issue de cette période, nous avons organisé une exposition à l’École des Beaux-Arts, qui a eu beaucoup de succès.

Et galeriste ?

Et galeriste ?

Après cette exposition, Kongo,l’un des graffeurs, m’a dit que la rencontre avec les malades mentaux avait été une expérience géniale, que c’était très bien d’exposer aux Beaux-arts, mais qu’il fallait aussi montrer cet art de « vandale » dans les galeries. Nous avons essayé… et nous nous sommes faits jetés de partout ! Six mois plus tard, le hasard a voulu que je découvre un lieu magique, en sous-sol, et j’ai créé la galerie Wallworks. Et cela a tout de suite bienfonctionné parce que j’exposais des artistes que l’on ne voyait pas ailleurs et que l’espace, un peu underground à la new-yorkaise, plaisait beaucoup aux collectionneurs et aux journalistes. En résumé, c’est la maladie mentale qui a amené la galerie mentale.

L’art ne peut vivre sans les collectionneurs.

Le monde du Street Art a-t-il beaucoup changé en 10 ans ?

Le monde du Street Art a-t-il beaucoup changé en 10 ans ?

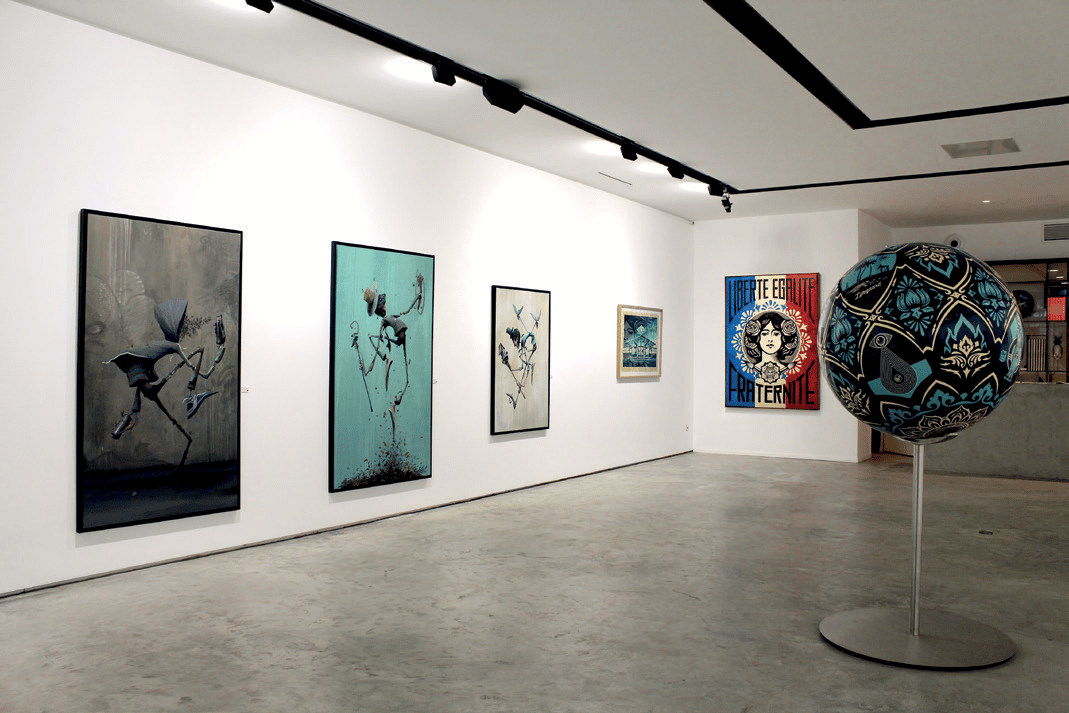

Lorsque nous avons commencé, il y avait deux ou trois galeries spécialisées et une grande vente par an ; aujourd’hui ; il y en a plus d’une centaine de galerie rien qu’à Paris et une vente par semaine ! Pour autant, dans les vernissages et les événements autour du graffiti, on retrouve toujours les mêmes personnes. Il y a dix ans, Drouot a essayé de créer une classe avec la galerie Magda Danysz pour donner des cours liés à l’art urbain, le projet s’est arrêté au bout d’un an faute de demande. L’art urbain n’est pas lié à l’école des Beaux-Arts, l’art urbain n’est pas acheté par les musées français et les institutions, l’art urbain n’est pas acheté par les grands collectionneurs. François Pinault ou Bernard Arnault ne s’intéresse pas du tout au graffiti. Le jour où ils s’y intéresseront, le marché décollera véritablement. L’art ne peut pas vivre sans les collectionneurs.

Que vaut l’art urbain aujourd’hui ?

Que vaut l’art urbain aujourd’hui ?

Il y a évidemment le cas de Basquiat, qui vient de l’art urbain, dont la cote atteint les 100 millions d’euros. Ensuite, on retire deux ou trois zéros pour Banksy ou Keith Haring. Avec encore un zéro de moins, c’est JonOne ou Rime. Mais la plupart des œuvres sont encore accessibles, la plupart valent entre 5.000 et 30.000 euros. Mais tant qu’il n’y aura pas une reconnaissance de l’art urbain par l’art contemporain, le marche n’explosera pas. Et on en encore loin. Lorsqu’une maison de vente essaie de mélanger dans le même catalogue art contemporain et art urbain, la salle se vide quand on passe de l’un à l’autre. Et le marché est encore restreint. Beaucoup de Français connus ici sont totalement inconnus aux États-Unis.

Comment choisissez-vous les artistes que vous représentez ?

Il faut suivre le goût des collectionneurs. Et malheureusement, ils demandent tous la même chose. Ils veules du JonOne, du Jef Aerosol… Ce qu’il faut, c’est éduquer les collectionneurs, leur dire qu’il existe autre chose. Il y a de très bonnes affaires à faire en misant sur 20 artistes pendant 10 ans, en espérant que, dans le tas, il y aura le prochain Bansky ou le prochain Basquiat. C’est comme au Loto, si l’on veut gagner, il faut jouer…

Quelles relations avez-vous avec vos artistes ?

Quelles relations avez-vous avec vos artistes ?

Je n’ai jamais signé aucune exclusivité. Quand un artiste veut partir, il s’en va. Mais quand vous arrivez à vendre très bien un artiste, il n’a pas envie d’aller voir ailleurs. La meilleure exclusivité, c’est la vente. Quand j’ai signé Rime, j’ai eu beaucoup de mal à l’avoir. Je le voulais absolument. Pendant un an, je lui ai envoyé des mails tous les mois, sans réponse. Finalement, je suis allé à New-York, nous avons pris rendez-vous et il m’a dit : «Claude, avant que tu dises quoi que ce soit, je suis très touché que tu sois venu à New-York, quoi que tu me demandes, la réponse est oui ! ». C’est comme ça que notre histoire d’amour a commencé.