En plus de 15 ans, le fondateur de la galerie Itinerrance a accompagné les plus grands artistes urbains et initié des projets ambitieux, notamment dans « son » XIIIe arrondissement. Rencontre avec un passionné.

Par Christian Charreyre

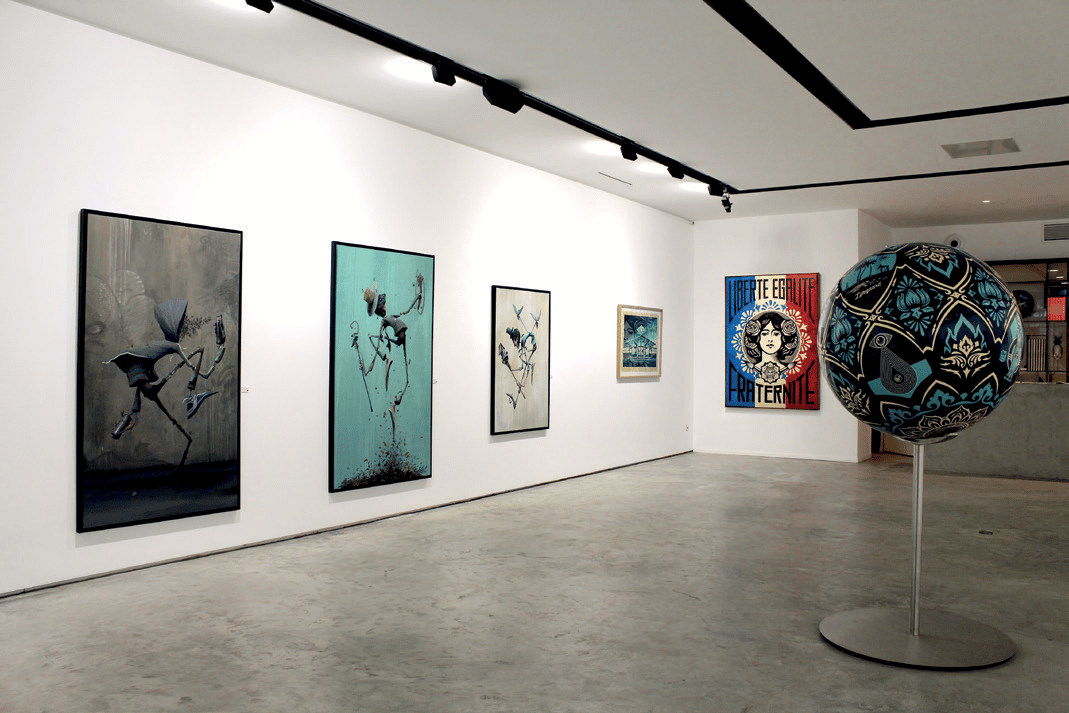

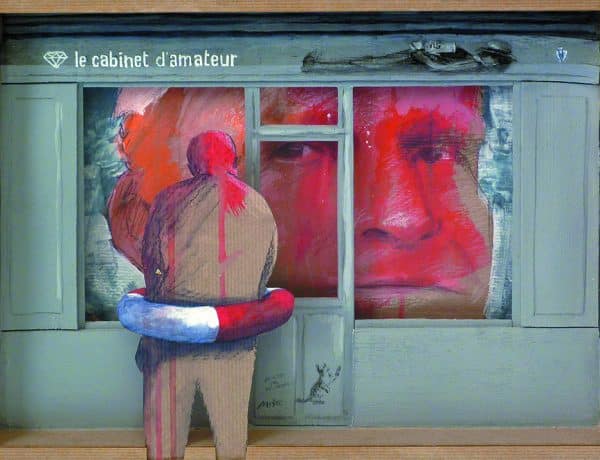

Installée depuis 2004 dans le XIIIe arrondissement de Paris et depuis 2016 à son adresse actuelle, la Galerie Itinerrance a fait de ce quartier en pleine expansion culturelle l’un des centres de l’Art Urbain parisien. Dans un superbe espace, elle mêle accrochages traditionnels et installations, invitant les spectateurs à une expérience immersive. Depuis son ouverture, de nombreux artistes français et étrangers y ont été exposés, comme Bom.K, Borondo, Brusk, Btoy, David de la Mano, Ethos, Inti, M-City, Maye, Pantonio, Roa, Sainer, Seth, Shepard Fairey, Shoof, Tristan Eaton, Wise 2… Itinerrance et Mehdi Ben Cheikh sont également à l’origine de l’exposition éphémère La Tour Paris 13, du parcours Street Art 13 et de Djerbahood en Tunisie.

Comment passe-t-on de professeur d’arts plastique à galeriste ?

Avec aisance [rire]. En fait, j’ai fait mes études à la Sorbonne et, dès que l’on obtient sa licence, on peut enseigner en collège. C’était mon job d’étudiant pendant 8 ans. Et j’ai vraiment adoré. Cela m’a laissé le temps de terminer mes études à la fac et de monter ma galerie, même si je n’ai jamais rêvé d’être galeriste en réalité. Je pensais plutôt devenir prof en Fac. Mais, alors que j’étais en doctorat, j’ai repéré des espaces vacants dans le XIIIe et l’idée m’est venue d’investir un lieu, à l’origine pour des expérimentations. Très vite, j’ai été confronté à la rentabilité et je me suis retrouvé galeriste, sur le tas, sans y avoir pensé et sans avoir voulu trop y réfléchir.

L’intérêt pour l’Art Urbain vous est-il venu dès les débuts ?

Pour moi, un galeriste, ce n’est pas quelqu’un qui vend des œuvres, mais plutôt quelqu’un qui accompagne un mouvement. Et le mouvement de mon époque, c’est l’Art Urbain. D’autant que j’aime tout ce qui est « grand ». Dans l’art contemporain déjà, j’aimais les installations gigantesques, qui s’approprient la ville. Pour moi, Varini, Georges Rousse, Cristo, Gordon Matta-Clark ou même Buren font de l’Art Urbain. La véritable question reste : comment s’accaparer la rue à travers une action artistique, peu importe le médium, peu importe la technique ?

Lancer une galerie consacrée à l’Art Urbain en 2004, c’était précurseur et courageux…

Lancer une galerie consacrée à l’Art Urbain en 2004, c’était précurseur et courageux…

À l’époque, il n’y avait pas du tout de marché. J’ai mis sept mois avant de vendre ma première œuvre… pour 400 euros.

Qu’est-ce qui a changé en 15 ans ?

Le mouvement a changé, il est arrivé à une certaine maturité. Les artistes ont eu des vies, pour certains d’entre eux, ils ont eu des enfants, la sagesse et la maturité au niveau de la pratique qui viennent avec. Mais c’est toujours aussi intéressant et dynamique. Les institutions, les pouvoirs publics nous prennent davantage au sérieux, ce qui nous donne l’occasion d’aborder des projets plus ambitieux.

Le public a-t-il changé également ?

La force de l’Art Urbain, c’est qu’il a toujours intéressé tout le monde, des collégiens aux personnes de 77 ans. Il suffisait de voir les files d’attente lorsque l’on a réalisé la Tour 13…. Et ce sont exactement les mêmes personnes en galerie, où nous proposons de tout, de l’édition à l’œuvre originale monumentale, à tous les prix. Nous essayons de suivre l’évolution des artistes sans oublier de rester accessibles à tous les collectionneurs.

N’est-ce pas paradoxal d’exposer en galerie des artistes de rue ?

Cristo a bien exposé et pourtant ses installations sont bien en extérieur. On ne pose jamais la question au artistes contemporains, alors pourquoi la pose-t-on aux artistes du Street Art. La galerie n’est pas réservée à un genre. Un artiste d’Art Urbain est avant tout un artiste complet et il a le droit d’intervenir où il le veut, à partir du moment où il se sent bien avec cet élément. Si la transition de la rue à la galerie se fait intelligemment et a du sens, c’est-à-dire que la pièce qui est en galerie est aussi forte que celle qui est dans la rue, le passage est réussi. Sinon, autant rester dans la rue.

N’y a-t-il pas une tendance pour les artistes urbains à vouloir rejeter leur étiquette ?

N’y a-t-il pas une tendance pour les artistes urbains à vouloir rejeter leur étiquette ?

Certains artistes se sont fait connaître grâce à la rue et ils ont eu ensuite envie de se défaire de leur image pour entrer dans l’art contemporain, parce qu’ils ont l’impression que l’art contemporain va tout leur apporter et que c’est l’étape au-dessus. Je ne crois pas à ça. Ce n’est pas parce que l’art contemporain brasse aujourd’hui des millions que le street art est un art mineur. Au contraire, cette vague va dépasser la précédente. Il ne faut pas renier ce que l’on est, juste avoir de la patience… et travailler.

Comment choisissez-vous les artistes que vous représentez ?

Dans l’art contemporain, c’est le galeriste qui choisit. En Art Urbain, c’est l’artiste qui choisit. En art contemporain, le marché est tellement puissant que l’on a l’impression que c’est lui qui dicte la création. En Art Urbain, les artistes sont tellement puissants, grâce aux réseaux sociaux et à la force du contact direct avec les gens, que ce sont plutôt les galeristes qui courent après eux. Ils pourraient même se passer du galeriste. Mais les plus grands ne le font pas, ils ont compris le rôle du galeriste et c’est très intelligent. Pour se faire accepter par ces artistes, il faut que le galeriste fasse davantage que de la vente d’art, qu’il apporte autre chose. Et c’est à cela que doivent réfléchir les galeristes aujourd’hui.

Comment expliquer que l’Art Urbain soit moins coté que l’art contemporain ?

On commence à gommer la différence. Un Banksy a atteint 14 millions. Invader ou Kaws dépassent le million, Shepard se vend à plusieurs centaines de milliers d’euros… Si ces locomotives atteignent de tels niveaux, cela fait avancer les cotes pour tout le monde. C’est la preuve que le marché mûrit petit à petit, et cela va profiter à tous, jusqu’à l’artiste le moins connu, parce que le mouvement va être pris au sérieux et intéresser davantage de personnes. Beaucoup d’acheteurs ne s’intéressent à un mouvement qu’à partir du moment où il atteint un certain prix, c’est bien dommage. Ils n’ont simplement pas l’autonomie et la faculté de jugement pour se décider par eux-mêmes, alors que les œuvres de Street Art sont hyper accessibles. Certains ont ainsi besoin d’être rassurés.

Est-ce qu’il ne faudrait pas que les grands collectionneurs s’y intéressent pour que le marché décolle ?

La plupart sont trop vieux. Cela ne les concerne pas. L’Art Urbain correspond esthétiquement à des personnes qui l’ont toujours connu et qui ont au maximum 60 ans. Parmi les jeunes milliardaires, il y en aura bien un ou deux qui vont investir massivement. Les institutions aussi tardent à arriver et cela tombe très bien parce que cela nous donne encore plus de temps. Lorsqu’elles arrivent, c’est fini : les « grosses sommes » débarquent et, si la chose n’est pas bien installée, avec des bases solides, le mouvement risque d’être déraciné et de perdre son authenticité. Il y a eu le Salon des Refusés, ce n’est pas un hasard. Il y a vingt ans, à la Fac, on me parlait de la mort de l’art. Et l’art urbain débarque. Avec des artistes qui viennent de là où on ne les attend pas, qui n’utilisent pas les outils qu’on leur a préparés, les galeries, les institutions… Le marché qui existe, il ne l’ont pas investi, ils en ont créé un autre en parallèle. Pour ma part, ce ne sont pas les ventes records qui m’intéressent, c’est l’histoire. Et aujourd’hui, elle est en train de s’écrire, avec de très belles lettres.

Vous êtes à l’initiative de nombreux projets d’Art Urbain hors les murs, souvent très ambitieux. Est-ce complémentaire à votre rôle de galeriste ?

Vous êtes à l’initiative de nombreux projets d’Art Urbain hors les murs, souvent très ambitieux. Est-ce complémentaire à votre rôle de galeriste ?

Non. Pour moi, être galeriste, c’est aussi ça : trouver le moyen de faire connaître ses artistes, leur trouver le support qui correspond le mieux à leur pratique, des projets ambitieux qui leur donnent des temps forts, comme la Tour 13 ou Djerbahood. Il faut être créatif tout en restant dans son métier. Il y a énormément d’énergie autour de nous, le galeriste doit canaliser cette énergie pour l’emmener quelque part. Et c’est ce que j’essaie de faire, tout simplement. Je le fais naturellement, cela me plaît j’ai besoin de ça, c’est ce qui me stimule le plus.

Comment expliquer que l’Art Urbain soit un phénomène mondial ?

Avant, un mouvement artistique se créait en Occident et le reste du monde faisait du mimétisme, trente ou quarante ans plus tard. Aujourd’hui, grâce à Internet et aux réseaux sociaux, tout le monde s’observe et intervient en instantané sur la même problématique : comment s’accaparer la rue ? Comment s’approprier la ville ? Du coup, la terre entière est en train de travailler sur le même sujet. C’est comme si, au milieu du cubisme, une version naissait en Afrique, une autre en Inde, une troisième en Amérique du Sud… C’est ce que l’on vit avec le Street Art. Et c’est ce qu’il faut que l’on ramène à Paris.

Justement, quelle est la place de la scène parisienne ?

Justement, quelle est la place de la scène parisienne ?

Nous sommes très en avance par rapport à Londres ou à New York. Il existe ainsi davantage de galeries d’Art Urbain en France que dans les autres pays. À Paris, il existe des ventes de Street Art, alors qu’il n’y en a pas ailleurs, qui rythment le marché tout au long de l’année. En outre, la création est assez dynamique. Ce que nous faisons sur les grands murs de Paris n’existe pas dans les autres villes, et c’est beaucoup plus organisé. Nous n’avons vraiment rien à envier aux autres villes : Londres, Los Angeles, New York ne communiquent pas sur l’Art Urbain. Enfin, les politiques sont à l’écoute. Ce que nous avons fait dans le XIIIe ou Place Stravinski, c’est avec la collaboration des maires d’arrondissements.

Comment est né le projet Djerbahood ?

Je suis franco-tunisien, mon père est tunisien et ma mère est parisienne. J’ai grandi en Tunisie jusqu’à mes 19 ans. Je venais de finir la Tour Paris 13 et j’avais envie de faire quelque chose dans mon autre pays, je suis vraiment un bi-national. D’autant qu’il y a 13 écoles des Beaux-Arts en Tunisie. C’est un tout petit pays mais avec beaucoup d’artistes et une petite

scène urbaine. L’idée était de permettre aux artistes tunisiens de côtoyer et d’échanger avec des artistes du monde entier de 34 nationalités, et d’habituer les populations locales à ce genre de pratiques. Ils ont découvert ensuite qu’il pouvait y avoir un intérêt, en développant un tourisme culturel qui peut remplacer le tourisme de masse qui a pratiquement disparu aujourd’hui. Récemment, nous avons ainsi accompagné Invader à Djerba où il a réalisé plus d’une cinquantaine d’œuvres. Dès que l’on peut faire quelque chose en Tunisie, on le fait.

Qu’est-ce que l’on peut vous souhaiter ?

Que l’aventure continue !