Présent sur la scène urbaine depuis plus de 20 ans, Katre investit terrains vagues et espaces à l’abandon avec ses créations géométriques, explosives et colorées, reconnaissables au premier coup d’œil.

Par Christian Charreyre

Issu d’une famille d’artistes, bercé par les tags et les graffs dans sa jeunesse, Katre arpente les rues à la recherche de murs et de friches industrielles, participe régulièrement à des festivals à travers le monde (Chine, Chili, Australie, Espagne, Italie…) et développe un travail en atelier ainsi que de nombreux projets.

Issu d’une famille d’artistes, bercé par les tags et les graffs dans sa jeunesse, Katre arpente les rues à la recherche de murs et de friches industrielles, participe régulièrement à des festivals à travers le monde (Chine, Chili, Australie, Espagne, Italie…) et développe un travail en atelier ainsi que de nombreux projets.

Vous vous intéressiez à la bande dessinée, à la photographie et au dessin. Comment êtes-vous venu au graffiti ?

Très jeune, j’ai découvert dans mon quartier, le XIVe arrondissement de Paris, les graffitis et les tags de Bust, Fox 4 ou Bando et Boxer, dont on reconnaissait le Z de Zulu sur les murs et sur la ligne 13 du métro, qui était complètement taguée. Forcément, au bout d’un moment, j’ai gribouillé des lettres, je dessinais des persos et des graffs sur papier, pour en faire des pochettes de K7 ! C’était aussi les débuts du hip-hop, avec l’émission de Sidney. Le grand frère d’un ami d’école n’était autre que Rocca, membre du groupe la Cliqua, un rappeur et taggeur très actif à l’époque. Un exemple qui m’a donné envie de me lancer. Et j’ai fait mon premier mur avec un pote du collège sur la petite ceinture, à la gare de porte de Vanves en 1993 !

Vous avez toujours été séduit par les friches, les terrains vagues et les espaces à l’abandon. Qu’est-ce qui vous attire en eux ?

Vous avez toujours été séduit par les friches, les terrains vagues et les espaces à l’abandon. Qu’est-ce qui vous attire en eux ?

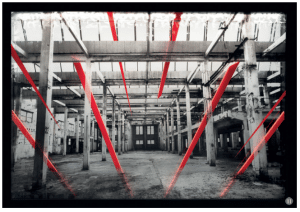

En cherchant des lieux pour faire des graffs, j’ai pu découvrir des friches abandonnées à Montreuil, Issy les Moulineaux, et d’autres en proche banlieue. À l’époque, j’avais toujours un appareil photo argentique avec moi et je prenais les usines en photo. Les grandes salles vides, les ambiances, l’atmosphère qui règne dans ces endroits est unique, un silence pesant qui contrastait avec les bruits de la ville. Ces usines offrent des murs aux matières incroyables, des décors parfaits pour peindre et réaliser des « tracés directs ». Cette discipline peu connue consiste à peindre avec très peu de couleur, voire juste du noir, en laissant une grande partie du mur « vierge ». Cela me convenait car il y a aussi un travail important sur la photographie, pour parvenir à sublimer le graff par le décor du lieu. De plus en plus, j’ai cherché ces terrains de jeu uniques, qui disparaissaient au fil des années. J’ai eu la chance d’aller à l’ancienne usine d’air comprimé dans le XIIIe ou à la piscine Molitor à l’abandon !

Justement, participer en 2014 au projet d’Art Urbain de la piscine Molitor alors que vous aviez consacré votre maîtrise d’arts plastiques à ce lieu, était-ce spécial ?

J’ai toujours eu un lien particulier avec ce lieu ! Je l’ai découvert en 1999, j’ai choisi d’en faire le sujet de ma maîtrise d’arts plastiques sur les terrains vagues en 2001. J’y suis retourné en 2010 pour réaliser des fresques de manière officielle. L’occasion de bons moments entre potes sans craindre l’arrivée de la police… qui m’avait reconduit à la porte d’entrée neuf ans plus tôt. En 2014, Magda Danysz m’a invité à réaliser un mur aux cotés de Tanc, Vhils, L’atlas, Nunca, YZ… pour l’ouverture de l’hôtel Molitor. Et en 2016, j’ai réalisé à nouveau une installation dans une ancienne cabine du bassin intérieur. J’ai pas mal d’archives de ce lieu et je réalise des œuvres en utilisant mes clichés devenus collector !

Pourquoi avoir ressenti le besoin, parallèlement à votre activité personnelle, de vous pencher sur le travail d’autres artistes urbains, au point d’écrire deux livres (Hors du Temps 1 et 2) ?

Pourquoi avoir ressenti le besoin, parallèlement à votre activité personnelle, de vous pencher sur le travail d’autres artistes urbains, au point d’écrire deux livres (Hors du Temps 1 et 2) ?

Je voulais tout simplement acheter un livre sur ce sujet, mais il n’existait pas ! Je me suis donc motivé pour contacter des artistes dont j’aimais le travail et qui étaient, pour certains, les pionners de cette discipline, comme Lek, Legz, Nascio, Honet et d’autres.

Comment définissez-vous votre style ?

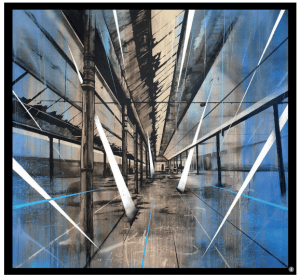

Mon univers est lié à l’architecture, à la photographie et au graffiti. C’est par le biais du graffiti que j’ai découvert la beauté cachée des friches industrielles. À travers les clichés que je prends tout au long de mes découvertes, je parle de ces lieux oubliés et, la manière d’un graff peint sur des murs d’usine, mes interventions graphiques sur les photos, préalablement sérigraphiées sur des supports comme l’aluminium brossé, sont assimilables à des traits de lumière, des lignes fortes symboles de vie, de couleurs, de mouvements… Le lieu est à nouveau vivant et le graffiti est un

vecteur qui permet de les faire revivre d’une manière artistique. Dans mes œuvres, les éléments colorés sont là pour faire vibrer la photo, renforcer la beauté des usines laissées à l’abandon.

A-t-il évolué sensiblement depuis vos débuts ?

A-t-il évolué sensiblement depuis vos débuts ?

Quand j’ai commencé, je réalisais des œuvres directement sur des plaques rouillées récupérées dans les usines abandonnées. À partir de 2006, j’ai mis au point cette approche mixant photographie et peinture, en travaillant parallèlement sur mon premier livre Hors du temps. Mais j’ai évolué dans ce travail. J’ai évidement évolué à force de travailler dans ce sens. Au début, on sentait l’influence du graffiti dans la manière de peindre des bouts de lettres, souvent le K de Katre, avec des effets de contours… comme pour les graffs sur un mur, le tout bien intégré a la photo. Aujourd’hui, j’ai complètement décomposé la lettre. Ce ne sont plus que des lignes, des traits qui viennent renforcer les éléments architecturaux de la photo. Par exemple, j’ai réalisé une exposition à la galerie Wallworks en 2019, « Point de fuite », uniquement avec des photos d’une usine dans les Vosges, où j’ai choisi de mettre en valeur

les immenses salles avec des perspectives centrales, des enfilades de poteaux…

Vous mélangez peinture sur impression et photographie. Comment avez-vous trouvé cette « marque de fabrique » ?

J’ai appris la sérigraphie à la fac d’arts plastiques et je connais un très bon sérigraphiste avec qui j’ai réalisé mes

premiers tests. Le fait que ce soit artisanal, de choisir la trame de l’image, les encres, notamment la densité des noirs, la profondeur…, et de pouvoir imprimer sur différents supports- une toile, une plaque de métal, du verre… – fait que la sérigraphie est LE moyen que je privilégie pour mon travail.

Vous êtes l’un des pionniers de l’Urbex. Quand avez-vous commencé à travailler en atelier et pourquoi ?

Je me balade dans des terrains vagues et les friches depuis le début des années 90 pour graffer et prendre des photos. Cela ne s’appelait pas « Urbex » et nous étions peu à aller visiter ces usines abandonnées et même à y peindre. Il n’y avait pas Internet pour montrer les photos et découvrir des lieux. Ce n’était pas forcement un hobby comme aujourd’hui, où les photographes veulent aller dans les endroits les plus photogéniques pour faire des photos en haute définition ! Mes parents sont tous les deux artistes, j’ai grandi dans un atelier, j’ai souvent peint sur des toiles mais sans avoir une réelle démarche. C’est au début des années 2000 que j’ai vraiment commencé à réaliser mes premières œuvres, sur des plaques rouillées.

Pourquoi travailler sur des supports différents ?

Pourquoi travailler sur des supports différents ?

J’ai très vite eu envie de tester autre chose que la toile. Le métal rouillé pour le lien avec les usines que je prends en photo, le bois aussi. Le verre, c’est pour jouer avec la transparence et la lumière. Avoir une œuvre qui change en fonction du regard, de l’éclairage m’intéresse. Pouvoir graver à l’acide des tags et des motifs graphiques, réaliser une sérigraphie en jouant avec des encres qui laissent passer la lumière, peindre à l’aérosol de l’autre coté…. Faire que le spectateur ressente autre chose que devant une toile, c’est ce que je cherche. Pour l’exposition « Point de Fuite », j’ai même intégré des néons et des LEDs entre deux plaques de verres, afin de créer des « boîtes» lumineuses qui donnent la sensation que l’image est en 3D. Une manière de faire ressentir la profondeur, la perspective des lieux que je découvre lors de mes virées Urbex !

Vous réalisez aussi des installations. Quelle différence avec le travail dans la rue ?

J’essaie même d’en faire de plus en plus. Cela fait longtemps que j’avais cette idée en tête, mais je n’avais pas trop de lieux pour les réaliser. Les premières ont eu lieu pratiquement en même temps, en 2013 : le projet des Bains avec Magda Danysz et la Tour13 avec Itinerrance. Ce que j’aime avec les installations, c’est de pouvoir faire entrer les

gens dans l’œuvre et de travailler la 3D. Réaliser des œuvres dans un espace, c’est réellement quelque chose de différent ! Pour le spectateur, découvrir une pièce où l’œuvre est partout autour de lui est différent que simplement regarder des toiles sur un mur. C’est pour cela que, en 2016, j’ai demandé a Claude Kunetz de Wallworks de transformer l’entrée de sa galerie avec une installation de gravats et de néons. C’est la première chose que les visiteurs voient en arrivant. L’impact a été énorme. Cela permet de montrer toutes les facettes de ma démarche, de recréer un univers entre les friches et les toiles d’ateliers, mais en grand et dans une salle. C’est une suite logique à mon travail. Et l’expérience de mon père m’a marqué : il réalisait des installations géantes sur des monuments pendant les travaux de rénovation, en utilisant des échafaudages. C’était tellement impressionnant que ça donne

envie de jouer aussi !

Comment transposez-vous vos créations sur des fresques monumentales, comme la Tour Bédier ?

Comment transposez-vous vos créations sur des fresques monumentales, comme la Tour Bédier ?

Cela dépend du projet, si le mur doit être permanent ou pas. La Tour Bédier, c’était en 2009, le premier mur Street Art dans le XIIIe , avant le boulevard Vincent Auriol. Ce n’était pas une fresque peinte, mais deux visuels que j’ai réalisés pour l’occasion et qui ont été imprimés sur deux bâches de 18 mètres sur 20, placées sur deux faces de la tour, l’une côté Paris, l’autre côté périphérique. Plus récemment, j’ai réalisé à Jakarta une façade entièrement peinte à l’acrylique et à l’aérosol. Si je peux, j’utilise un vidéoprojecteur pour esquisser les grandes lignes de la photographie qui me sert pour réaliser la fresque. Mais je peux aussi coller une photo imprimée en grand et peindre dessus. Je m’adapte à chaque projet.

[button color= »white » size= »normal » alignment= »none » rel= »follow » openin= »samewindow » url= »https://phoenix-publications.com/produit/urban-arts-magazine-7/ »]Lire le Magazine[/button]