Organisée par la Ville de Paris, cette exposition passionnante dresse enfin un panorama riche de ce mouvement et de l’importance de la scène parisienne dans son développement.

Enfin ! Car l’on se demande encore et toujours comment un mouvement aussi important dans l’histoire de l’art, qui dure depuis 60 ans et se renouvelle sans cesse, peut être autant ignoré par les institutions françaises et autres pseudo experts de l’art contemporain ? Car c’est bien de cela dont il s’agit ! L’art Urbain est une composante majeure de l’art contemporain, n’en déplaise à certains. Alors merci à la Ville de Paris et aux quatre commissaires – Magda Danysz, Elise Herszkowicz, Nicolas Laugero Lasserre et Marko 93 – qui livrent une exposition rétrospective époustouflante, racontant une histoire fascinante qui continue de s’écrire sous nos yeux, en particulier à Paris, l’une des scènes les plus importantes d’un mouvement globalisé. À travers des œuvres de plus de 70 artistes, des documents d’archives, des créations in situ, des réalisations hors-les-murs à l’échelle de toute la ville… l’amateur averti comme le simple curieux ne peut que vibrer devant tant de révolutions et d’évolutions, mesurant l’impact d’un art aux multiples expressions qui dérange, interroge, surprend, séduit mais toujours en phase avec son époque. Une exposition gratuite pour tous, que l’on soit initié ou néophyte, à voir et à revoir, comme nous y invite Magda Danysz.

Comment est née cette exposition ?

Magda Danysz : C’est un projet défendu de longue date par la Ville de Paris pour rendre hommage à cette pratique.

Comment ont été répartis les rôles entre les quatre commissaires d’exposition ?

MD : L’Art Urbain étant un domaine assez large, ce qui est à la fois une chance et un « handicap », certaines institutions ayant des difficultés à bien cerner le sujet, la Ville a souhaité plusieurs commissaires pour justement traiter ses différentes facettes. Elise Herszkowicz s’occupe des murs extérieurs puisque telle est sa compétence au quotidien, programmant notamment le mur du Pavillon Carré de Baudouin ; Nicolas Laugero Lasserre de la partie scène, une composante très parisienne avec dernièrement le Tunnel des Tuileries, petit clin d’œil historique puisque la pratique urbaine a commencé sur les quais de Seine ; Marko 93 de l’empreinte dans le territoire du Grand Paris, le Street Art étant également lié à la banlieue ; et moi de la partie expositions en intérieur.

Comment avez-vous choisi les artistes et les œuvres ?

MD : Très difficilement ! D’abord parce que toute exposition est une contrainte, en termes de budget, de mètres carrés disponibles… Cela nous a conduits à un choix « éditorial » extrêmement ardu. D’autant que la demande de la Ville, très claire dès le départ, nous a obligés à un grand écart entre les initiés pour qui chaque détail compte et la maîtresse d’école qui dispose de 35 minutes pour visiter l’expo avec ses élèves. Nous devions donc être à la fois justes et pointus, avec une rigueur scientifique toute muséale, et ultra didactiques pour parler à tous les publics, les expositions organisées par la Ville de Paris étant gratuites et ouvertes au plus grand nombre, y compris aux scolaires. Au-delà de ces contraintes, j’ai trouvé l’exercice particulièrement difficile. Comment raconter 60 ans d’un mouvement d’une telle richesse folle, encore en working Progress, avec des démarches d’artistes qui s’enrichissent tous les jours ? Quels artistes présenter ? Comment parler d’eux ? Quelle période de leur travail mettre en lumière, notamment pour ceux qui ont commencé dans les années 80, travaillent encore pour la plupart et ont développé leur pratique ?… Des débats interminables… et des choix difficiles pour que l’ensemble raconte l’histoire géniale de l’Art Urbain qui, depuis qu’il a pointé le bout de son nez à Paris, n’a jamais connu d’interruption, même à l’époque du « maquis » fin des années 90 avec l’intervention systématique et musclée de la police. Dès l’entrée de l’exposition, nous invitons ainsi les visiteurs à découvrir dans les rues les œuvres des nombreux artistes dont nous n’avons pas pu présenter le travail.

En quoi Paris a-t-il joué un rôle important dans l’émergence de ce mouvement ?

MD : D’abord parce que, spécificité parisienne, le mouvement avait très fortement et profondément commencé dès les années 60/70, notamment avec Villeglé, Zlotykamien puis des pochoiristes comme Miss Tic ou Captain Fluo – dont on a d’ailleurs retrouvé des œuvres –, avant même l’arrivée du graffiti dans les années 80. À Paris, il y a aussi le côté extrêmement vivant et sans interruption du mouvement, les multiples révolutions et évolutions, la richesse patrimoniale de la ville, qui a séduit à la fois les artistes élevés et biberonnés à Paris, et les artistes étrangers. On oublie souvent que Paris est une « petite » ville face à Londres par exemple, et qu’elle offre donc une densité visuelle, artistique, créative assez folle ! Pour autant, dans les années 80, sur la ligne de départ, plusieurs villes Européennes comme Amsterdam, Bologne… se sont intéressées au graffiti, devenant une terre d’asile pour les artistes qui commencent alors à voyager. Certaines ont organisé de grandes expos, et certains musées ont acheté des œuvres aux pionniers américains. Cela a nourri toute une culture qui a réellement « pris » à Paris parce que le mouvement, qui aurait pu mourir de nombreuses fois, s’y est toujours régénéré, renouvelé.

À quoi attribuez-vous ces renouveaux ?

MD : D’abord à un principe de base clé dans la culture Hip Hop et graffiti : on ne peut pas faire la même chose que son voisin. Un principe plutôt efficace en terme d’hygiène mentale ! Ensuite à des facteurs exogènes. Fin des années 80, le monde entier s’est enflammé pour l’aérosol et un grand champ d’expérimentations avait été couvert. Début des années 90, dans beaucoup de pays dont la France, c’est la guérilla totale : les autorités effacent, emprisonnent… ce que l’on ne pouvait passer sous silence dans l’exposition et qui a occasionné un véritable bras de fer ! Paradoxalement, en réponse à cette répression, d’autres pratiques que l’aérosol se sont développées telles que le collage ou le sticker. Les années 90 sont donc très riches en termes d’expérimentations, chaque génération développant de nouvelles pratiques. Cela explique que le mouvement, se régénérant en permanence, soit toujours très vivace, écrivant de nouveaux chapitres tout en appartenant à la même culture. Et cette « appartenance » s’est construite en dehors des institutions où de la légitimation classique ! Toute une communauté a porté ce mouvement qui, pour la première fois dans l’histoire de l’art et en temps réel, est aussi global. Et ce n’est pas seulement lié à la mondialisation ou à Internet puisqu’il a démarré bien avant !

En 60 ans, quelles ont été les grandes étapes de l’Art Urbain dans la capitale ?

MD : Cela nous a demandé une longue réflexion en amont de l’exposition pour sélectionner les étapes les plus marquantes… Dans une première partie, nous présentons l’Art Urbain Français avant les années 80 jusqu’aux pochoiristes. Villeglé, avec son humour, nous a d’ailleurs écrit un texte sociopolitique pour l’exposition visible à l’entrée. Ensuite, symboliquement, l’arrivée de Bando en 82 et le développement du graffiti à Paris, jusqu’à la fin des années 80, de Stalingrad à Louvre-Rivoli, avec une boucle de 1h30 d’archives de l’INA. La troisième partie, que j’appelle « De l’Ombre à la lumière », traite d’une forme de légitimation dès le début des années 90, avec les premières expositions chez agnès b., celle du palais de Chaillot poussée par Jack Lang et très décriée alors, première exposition institutionnelle… J’ouvre d’ailleurs ma galerie en 91, portée par cette envie des artistes d’exposer. Ces années sont aussi l’avènement de pratiques plus conceptuelles, celles de Zeus, d’André ou de Space Invader. Invader nous d’ailleurs fait un immense cadeau avec la carte de ses quelques 1490 invasions à Paris sur un mur de 6 x 4 mètres… du jamais vu ! La dernière partie est consacrée au travail des nouvelles générations depuis les années 2000. Elle montre à quel point Paris a été un centre d’intérêt à la fois pour des stars mondiales comme Banksy, Swoon, Obey, JR… et les talents alors émergents aux styles hypra variés, avec du très graphique – L’Atlas, Tank, eL Seed… – au plus figuratif – Madame, Kashink. On termine avec un cadavre exquis d’œuvres liées ensemble par une installation de Sébastien Preschoux qui fait revivre l’art optico-cinétique. Extrêmement riche, cette partie prouve à quel point le mouvement a infusé dans de nombreuses pratiques différentes. Enfin, l’exposition se prolonge à l’extérieur tout au long des 5 mois avec la réalisation de murs.

Vous laissez donc une place aux plus jeunes talents ?

MD : Absolument, afin de démontrer que dans le Street Art, les pratiques ne se succèdent pas, elles s’additionnent. Un écueil que nous souhaitions éviter avec l’approche chronologique choisie.

De belles découvertes en perspective ?

MD : Oui ! Nous présentons par exemple un des premiers pochoirs de Jef Aérosol ainsi que son ticket pour le concert des Clash où il a vu pour la première fois Futura sur scène. L’exposition offre ainsi plusieurs niveaux de lecture : un parcours chronologique dans lequel le grand public se balade et des goodies pour les supers insiders ! L’exposition est composée pour un tiers d’œuvres « muséales », et je remercie d’ailleurs les collectionneurs pour leurs prêts ; un tiers d’œuvres in situ avec une trentaine d’artistes qui réaliseront des pièces pour l’occasion ; un tiers de documents. Grâce à Arcanes, fonds de recherche sur l’Art Urbain adoubé par le ministère de la Culture, nous avons ainsi ressorti des photos que l’on voit rarement, certains reportages passés sous silence…

Comment avez-vous travaillé avec les artistes ?

MD : Nous leur avons présenté l’exposition comme un devoir de transmission. Nous avons travaillé avec eux dans le partage, parce nous avons tous très envie que cette histoire soit racontée… en essayant de mettre les égos de côté. Et je dois vous avouer qu’à quelques exceptions près, ce qui n’est pas simple dans ce mouvement, la plupart ont ouvert leur porte, leur carnet d’adresses, leurs archives… ! Cette histoire, qui est encore beaucoup orale, ne doit pas disparaître avec ses principaux protagonistes. La partager n’est normalement pas le travail des artistes mais celui des conservateurs, des historiens de l’art. Dans l’expo il y a d’ailleurs quelques petits clins d’œil vers certaines institutions voisines…, notamment Pompidou où devrait avoir lieu cette exposition [rire]. En réalité, je suis ravie que la Ville nous accueille, un très beau cadeau aux parisiens qui fait sens, gratuit, ouvert à tous, notamment aux scolaires.

Quel est l’état de l’Art Urbain aujourd’hui ?

MD : Il y a du bon, avec un vrai respect des plus jeunes envers les plus anciens, à l’image du duo new-yorkais Faile à qui j’ai fait rencontrer Villeglé, et du moins bon. Le mouvement étant assez dense avec beaucoup d’acteurs, même s’il y a parfois quelques querelles de clochers, ce qui rend parfois les choses difficiles à lire de l’extérieur. Aujourd’hui d’ailleurs, on reconnaît la place parisienne pour l’important travail de documentation qui a été fait, que ce soit à travers les expositions, les publications… et qui continue puisque plusieurs documentaires sont en préparation. Surtout, il y a un amour des artistes pour Paris, une madeleine de Proust parisienne pour certains. Il faut entendre Futura raconter la première fois ou il a croqué dans une baguette beurrée ! Pour autant, je ne suis pas sûre que Paris soit reconnue à sa juste valeur par le grand public, qui ne se rend pas compte de la densité et de la richesse des murs présents dans la Capitale, même s’il y a une inégalité de territoire, notamment le clivage est/ouest. D’où l’importance du volet extérieur de l’exposition. Une application est d’ailleurs en préparation…

Quelle est votre vision de l’Art Urbain aujourd’hui ?

MD : Jusqu’ici, tout va bien [rire]. Beaucoup de choses n’ont pas été dites, faites voire criées. Il y a toujours un nouveau talent qui émerge, avec un travail qui nous met une « claque » et fait sens dans la société contemporaine. J’ai eu la chance inouïe de croiser Shepard Fairey avant qu’il soit connu et de l’exposer, puis JR avant qu’il n’explose, Vhils et, ces dernières années, Felipe Pantone ! Cela n’arrive pas si souvent dans la vie d’une galeriste ! Tant que le mouvement est en phase avec son époque, il continue de s’enrichir.

La distinction entre Art Urbain et art contemporain a-t-elle toujours un sens ?

MD : Je n’ai jamais fait le distinguo et c’est même la raison pour laquelle j’ai ouvert ma galerie… qui n’est pas une galerie d’Art Urbain. Pour des raisons historiques et de conservation de la pratique, il est évidemment nécessaire d’historiciser. Néanmoins, l’Art Urbain c’est de l’Art contemporain ! Qui mieux que Felipe Pantone est en phase avec son époque, la nouvelle génération, la façon de communiquer… qui font partie de son œuvre ? Et Space Invader avant lui, en s’appropriant la mosaïque des pixels dans les années 90 ou en lançant plus récemment FlashInvaders, une œuvre et non pas une simple application ! Ces artistes repoussent les limites de l’art contemporain. Ce débat, je l’ai notamment avec Laurent Le Bon, Président du Centre Pompidou, qui reconnaît l’importance du mouvement, la nécessité d’en parler et d’ôter les œillères des musées pour qu’ils intègrent ces œuvres dans leurs collections, leurs expositions…, mais qui souligne que l’entrée en musée pose de vraies questions : de sens, de déplacement de la vison muséale d’un point de vue déontologique… Comment nos institutions peuvent-elles répondre à la mobilité de cet art ? Pas simple… Pour autant, pour d’autres comme pour moi, cela est devenu une bataille, notamment parce que l’histoire de art se répète !

Pensez-vous que cela va changer ?

MD : J’espère… mais sera-t-on encore là pour le voir, je ne sais pas [rire]. Pompidou est une des institutions les plus ouvertes. Le Palais de Tokyo, grâce au travail acharné d’un Hugo Vitrani, accueille déjà des œuvres d’Art Urbain… Une acceptation subtile alors même que c’est une évidence pour le public !

A VOIR

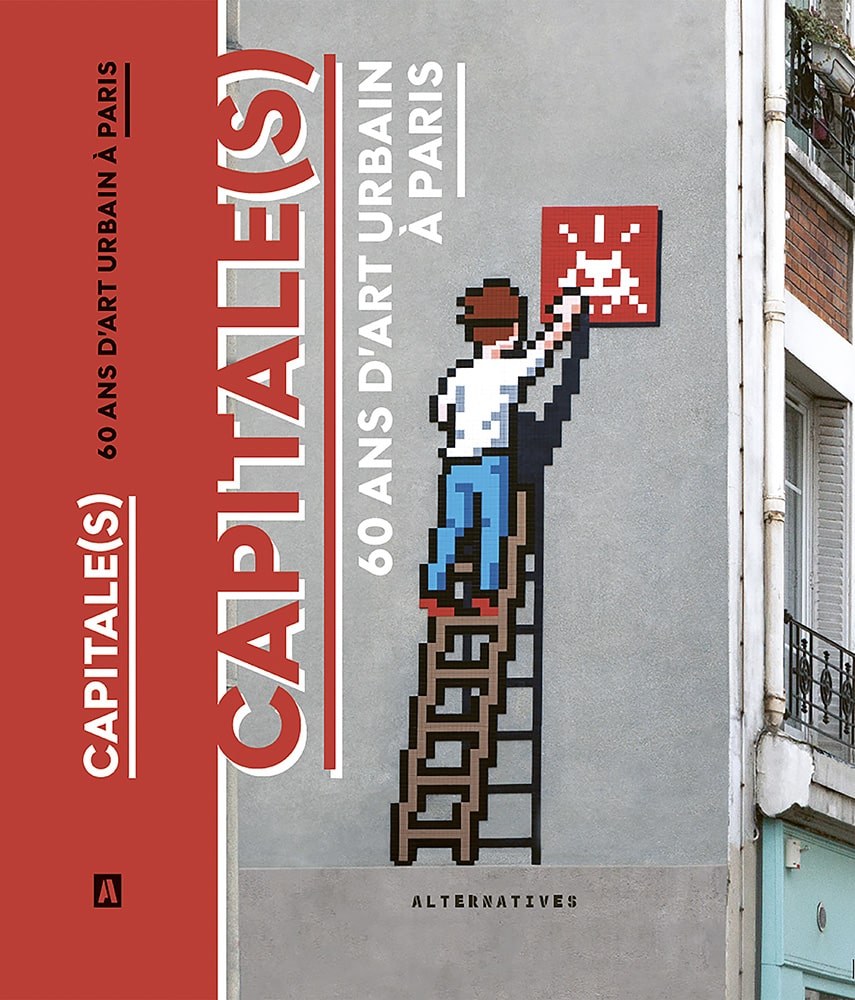

« CAPITALE(S), 60 ans d’art urbain à Paris »

Du 15 octobre 2022 au 11 février 2023

Hôtel de Ville de Paris

Salle Saint-Jean

Sous la direction de Magda Danysz, l’ouvrage (240 pages) accompagnant l’exposition édité chez Alternatives au prix 29,90 €.