Par ses fresques monumentales comme par son travail en studio, D*Face matérialise ses préoccupations à travers une imagerie pop, satirique, parfois subversive. Des créations à la narration claire capables de réveiller les consciences.

Par Gabrielle Gauthier

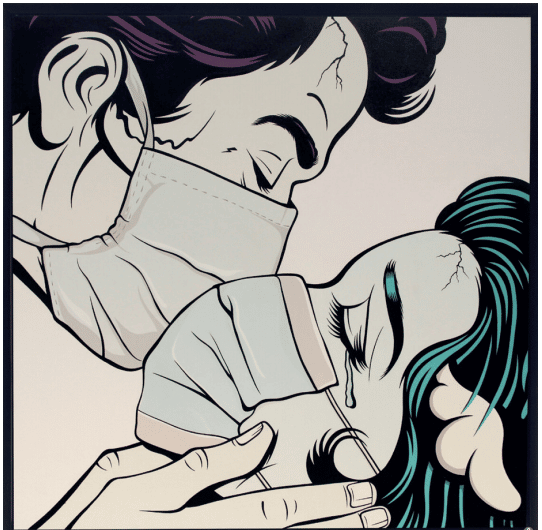

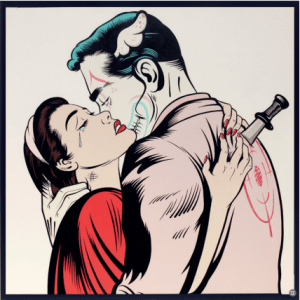

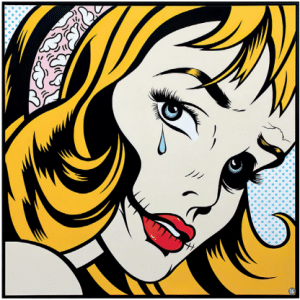

Son blaze, D*Face (pour deface qui signifie dégrader) lui a été donné au début de sa carrière par ses amis après ses premiers graffitis, alors qu’il peignait des visages tout en les dégradant sur les murs de sa ville. Depuis, l’artiste britannique a envahi la scène artistique internationale de son imagerie issue de la bande dessinée américaine des années 1950, du Pop Art et du Street Art. À travers ses fresques monumentales, peintures sur toile, sculptures, installations…, Dean Stockton, alias D*Face, ne cherche nullement à « dénoncer » mais a ouvrir le débat pour une prise de conscience essentielle sur le monde qui nous entoure… afin de le faire évoluer.

Son blaze, D*Face (pour deface qui signifie dégrader) lui a été donné au début de sa carrière par ses amis après ses premiers graffitis, alors qu’il peignait des visages tout en les dégradant sur les murs de sa ville. Depuis, l’artiste britannique a envahi la scène artistique internationale de son imagerie issue de la bande dessinée américaine des années 1950, du Pop Art et du Street Art. À travers ses fresques monumentales, peintures sur toile, sculptures, installations…, Dean Stockton, alias D*Face, ne cherche nullement à « dénoncer » mais a ouvrir le débat pour une prise de conscience essentielle sur le monde qui nous entoure… afin de le faire évoluer.

Comment avez-vous découvert le Graffiti et le Street Art ?

Lorsque j’ai commencé, nous n’étions qu’une poignée… À l’époque, nous n’étions que quelques artistes, Solo One, The Toasters, Shepherd, Banksy, mes amis PMH et Mysterious… mais c’était à peu près tout. Il n’existait pas encore

réellement de « scène urbaine » et personne n’utilisait les termes de « Street Art » ou « d’Art Urbain ». Nous utilisions les murs de la ville plutôt que la toile comme terrain d’expression, ce que je fais d’ailleurs toujours aujourd’hui, dans l’esprit du graffiti, mais différent. J’étais très heureux, j’avais trouvé un sens à ma vie et à mon travail. Les stickers étaient le premier moyen d’accroche – je les fabriquais à la maison en utilisant du plastique

collant et je les collais en allant et en revenant du travail. Peu à peu, les gens ont commencé à associer mon nom à ces stickers et aux personnages que j’avais créés. Dès lors, cela a fait boule de neige…

En quoi et pourquoi les comics américains vous ont-ils inspiré et influencé ?

En quoi et pourquoi les comics américains vous ont-ils inspiré et influencé ?

La culture américaine était omniprésente dans ma vie et mon travail – elle l’est toujours d’ailleurs. On ne pouvait l’éviter… ce que je ne souhaitais pas d’ailleurs car c’était plutôt cool ! Plus jeune, je feuilletais sans cesse les exemplaires de Thrasher et de tous les magazines de skate que je trouvais. Les illustrations de cet univers me semblaient si différentes de tout ce que j’avais vu auparavant, si « fraîches », à contre-courant… Irrésistibles ! Quant à la bande dessinée classique, plutôt issue du Pop Art américain, j’ai adoré l’idée d’en reprendre les principes de base, le graphisme et de les projeter à une échelle beaucoup plus grande. Cela permet de les découper, de jouer avec les morceaux et de les rassembler pour obtenir un résultat différent.

D’où vient le terme « aPOPcalyptic » qui qualifie votre œuvre ?

Je ne dirais pas que ce terme décrit vraiment tout mon travail mais, comme il a une grande résonance, beaucoup de personnes l’ont repris. À l’origine, je l’ai inventé pour une exposition que j’ai organisée à Londres en 2008. À l’époque, mon travail était peut-être un peu plus cynique, et ce mot décrit cette sorte de guerre visuelle et de prise

de contrôle de l’imagerie consumériste.

Pour vos murs, travaillez-vous toujours en lien avec l’environnement ? L’intégration de l’ œuvre dans l’architecture est-elle importante ?

Pour vos murs, travaillez-vous toujours en lien avec l’environnement ? L’intégration de l’ œuvre dans l’architecture est-elle importante ?

Parfois oui, parfois non, cela dépend du mur, du projet, de mon état d’esprit du moment… autant de facteurs qui entrent en jeu lorsque l’on peint dans la rue. C’est souvent intéressant d’essayer d’intégrer l’esthétique ou l’esprit d’un lieu dans l’œuvre, d’avoir un dessin qui s’adapte parfaitement à la forme d’un bâtiment. Mais parfois, j’ai juste une image que je veux désespérément peindre sur un mur. Ce qui est important, c’est que l’ œuvre s’intègre à son environnement, que l’image ne soit pas compromise par les contraintes de l’espace. Cela peut demander un long temps de réflexion avant de commencer à travailler.

Voyez-vous vos œuvres comme des « électrochocs » capables de réveiller les spectateurs ?

Dans un sens, on peut dire ça… Personnellement, je ne considère pas mon travail comme particulièrement choquant,

mais j’aime penser qu’une peinture murale peinte dans une rue ordinaire ou dans un lieu inattendu peut apporter une certaine excitation aux personnes qui la croisent. Une part de ’idéologie de mon travail consiste à modifier

des images avec lesquelles les gens sont devenus trop familiers, au point de les considérer comme allant de soi. En les défigurant, je cherche à les dépouiller de cet imaginaire collectif.

Quel effet cela fait-il de voir vos œuvres vendues dans les maisons de vente aux enchères comme Christie’s ou Sotheby’s alors que vous que vous continuez à réaliser des peintures murales illégales ?

Quel effet cela fait-il de voir vos œuvres vendues dans les maisons de vente aux enchères comme Christie’s ou Sotheby’s alors que vous que vous continuez à réaliser des peintures murales illégales ?

C’est étrange, bien que j’en sois en même temps heureux, tant que les gens en comprennent l’origine. Je trouve formidable que l’Art Urbain continue de gagner du terrain dans le domaine des Beaux-Arts, et il est toujours intéressant de suivre le parcours d’une toile de mon atelier à une salle des ventes. Il est évident qu’il y a une sorte d’ironie dans le travail illégal que je réalise par rapport au monde généralement plus sophistiqué de la vente aux enchères d’art, mais je dirais que c’est aussi ce qui est passionnant. Les acheteurs semblent fascinés parce qu’ils savent qu’il y a une part obscure. On peut se demander s’ils se poseront les mêmes questions dans dix ans.

Outre l’obsession pour les célébrités, la surconsommation, le consumérisme… y a-t-il aujourd’hui d’autres problèmes sociétaaux que vous avez envie de « dénoncer » à travers vos œuvres ?

Outre l’obsession pour les célébrités, la surconsommation, le consumérisme… y a-t-il aujourd’hui d’autres problèmes sociétaaux que vous avez envie de « dénoncer » à travers vos œuvres ?

Je pense qu’il est extrêmement important que les artistes reconnus œuvrent pour promouvoir un changement positif quand ils le peuvent. Ce n’est pas tant que je veuille « dénoncer » d’ailleurs, j’espère plutôt faire prendre conscience, créer un débat et, idéalement, amener une évolution dans la bonne direction. Ces dernières années, la santé

mentale, particulièrement celles des hommes, a été au centre de mes préoccupations. C’est encore un sujet dont beaucoup ont trop peur de parler, même avec leurs amis et leur famille. Et si mon travail peut susciter ne serait-ce qu’une seule discussion, j’en suis heureux. Je viens d’ailleurs de réaliser une collaboration avec Adobe et la Fondation Keith Haring dont je suis très fier sur des questions liées au bien-être mental.

Est-ce pour contrebalancer votre vision sombre de nos sociétés occidentales que vous utilisez l’imagerie Pop avec toutes ses couleurs, la satirique et l’humour ?

Est-ce pour contrebalancer votre vision sombre de nos sociétés occidentales que vous utilisez l’imagerie Pop avec toutes ses couleurs, la satirique et l’humour ?

Pour moi, « l’imagerie pop », du moins celle utilisée dans le Pop Art classique, est en soi une critique de la culture de consommation occidentale. C’est pourquoi elle est considérée comme satyrique. Je pense qu’elle représente certes un divertissement, mais surtout qu’elle souligne les défauts de notre société et joue avec eux. Les couleurs flashy, les lignes pures et la touche d’humour sont toutes utilisées pour attirer l’attention et le regard, comme le font une bonne publicité ou un bon logo. Je ne fais que reprendre ces techniques et ces motifs pour les déformer et les défigurer.

Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? Quels sont vos projets, vos prochains défis ?

Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? Quels sont vos projets, vos prochains défis ?

En ce moment, j’essaie de rassembler mes dernières œuvres pour ma prochaine exposition à Taipei, en me demandant si je vais pouvoir prendre un avion pour le vernissage, ou si ce sera la première de mes expositions à laquelle je n’assisterai pas ! Il y a dans le même temps d’autres projets qui me tiennent en haleine… Je dirige également une galerie à Londres, StolenSpace. Aujourd’hui, c’est un véritable défi que de persuader les artistes de présenter leurs œuvres alors qu’ils ne peuvent pas venir à leur exposition en raison des restrictions de voyage. Mais nous gérons ça au fur et à mesure.

[button color= »black » size= »normal » alignment= »none » rel= »follow » openin= »samewindow » url= »https://phoenix-publications.com/produit/urban-arts-magazine-7-copie/ »]Acheter [/button]